シルクスクリーン 多色刷りの位置合わせのコツをご紹介!~①クリアファイル編~

シルクスクリーン印刷において、複数の色で印刷をすることを「多色刷り」といいます。

多色刷りで一番重要なプロセスが〈原稿のつくり方〉と〈位置合わせ〉。

難しそう…と思っている方も多いのではないでしょうか?しかし、コツをつかめば意外と簡単です!

様々な方法がありますが、HANDoでは、作業をする環境や印刷する素材によって、以下の2つを使い分けています。

【その1】クリアファイルを使った方法

・版(フレーム)を固定できる環境

・薄手の生地や紙など厚みがないものに刷るとき

・クリアファイルの幅に収まるサイズのものに刷るとき

例:ポストカード、薄手のハンカチ、薄手のマチ無しトートバッグ(A4以内)、など

【その2】トンボを使った方法

・版を固定できない環境

・厚手の素材に刷るとき

・クリアファイルよりも大きいものに刷るとき

例:大人用のTシャツ、トレーナー、マチの付いた袋物(バッグ、巾着)、など

そこで本記事では、【その1】の〈クリアファイルを使った方法〉について、詳しくご紹介していきます。

クリアファイルで位置合わせをする方法

必要な道具

用意するものは、通常のシルクスクリーンの道具に加えて、以下の3つ!

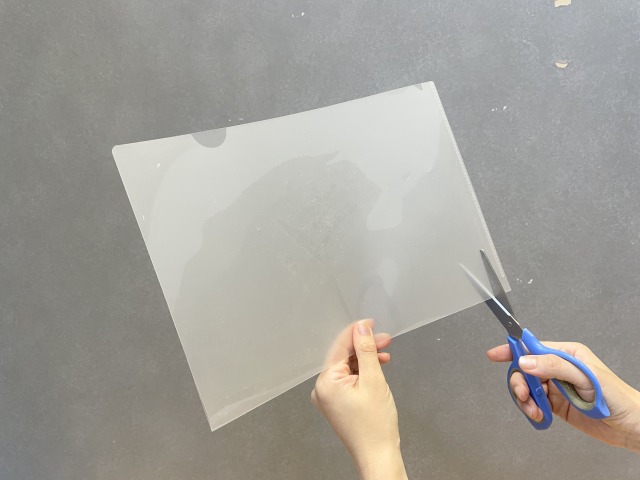

1)クリアファイル

2)はさみ

3)クリアファイルを台に留めるテープ

〈STEP 1〉多色刷り用の版を作る

まずは、多色刷り用の原稿を用意しましょう。色ごとにデータを分けて、すべて黒のデータにします。

今回は例として、こちらの2版のデータを用意しました。下画像の「版1」と「版2」を2色刷りして、「完成イメージ」のデザインを作っていきます。

Tシャツくんミドルフレームに、横に配置をして製版しました!このように1枚のスクリーンにまとめて配置する場合、しっかりと間隔をあけると刷りやすくなりますよ。

〈STEP 2〉クリアファイルのセッティング

ここでいよいよ、クリアファイルの登場です!

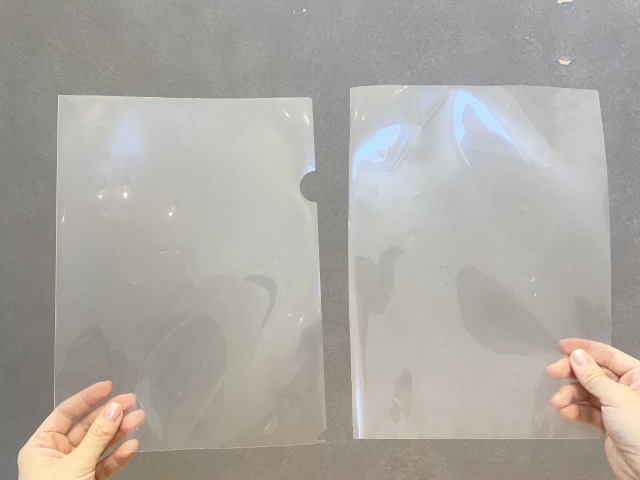

まずはクリアファイルの下の部分(接着されている部分)をハサミでカットして、ペラ一枚のシート状にします。

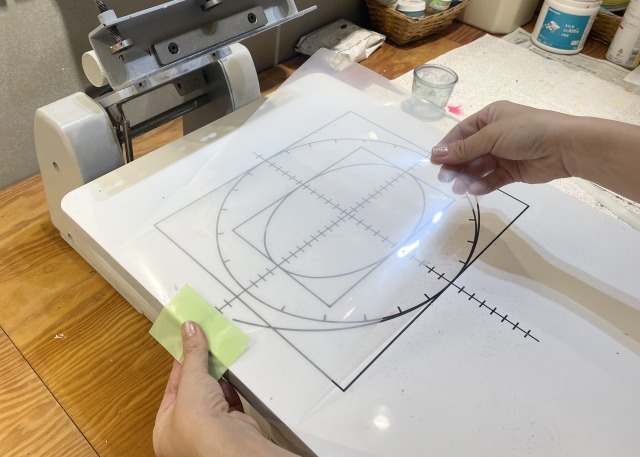

次に、クリアファイルを作業台(下画像ではTシャツくんワイド印刷機を使用)に留めます。このとき、マスキングテープの粘着が弱いと剥がれやすいので、養生テープなど粘着の強いテープがあるとなお◎です。片側をテープで止めて、もう片方がパタパタと開ける状態にしてください。

〈STEP 3〉1色目の印刷

印刷する素材に中敷きをセットしたら、さっそく1色目を刷っていきましょう。

※今回の例のように1枚のスクリーンに複数レイアウトしている場合は、印刷しない部分はマスキングテープで隠してくださいね。

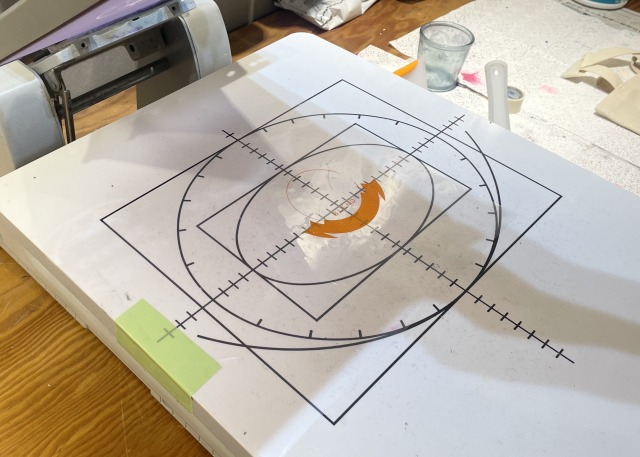

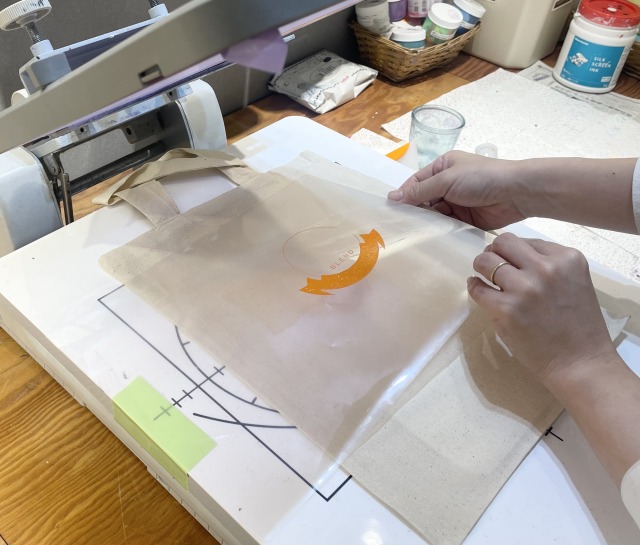

版をホルダーに固定し、1色目をクリアファイルの上に刷ります。

これで、1色目のインクがのる位置がわかりましたね。このクリアファイルの印刷位置をガイドにしながら、印刷する素材をクリアファイルの下にセットし、位置を調整します。

位置が決まったら、クリアファイルをめくって、印刷します。

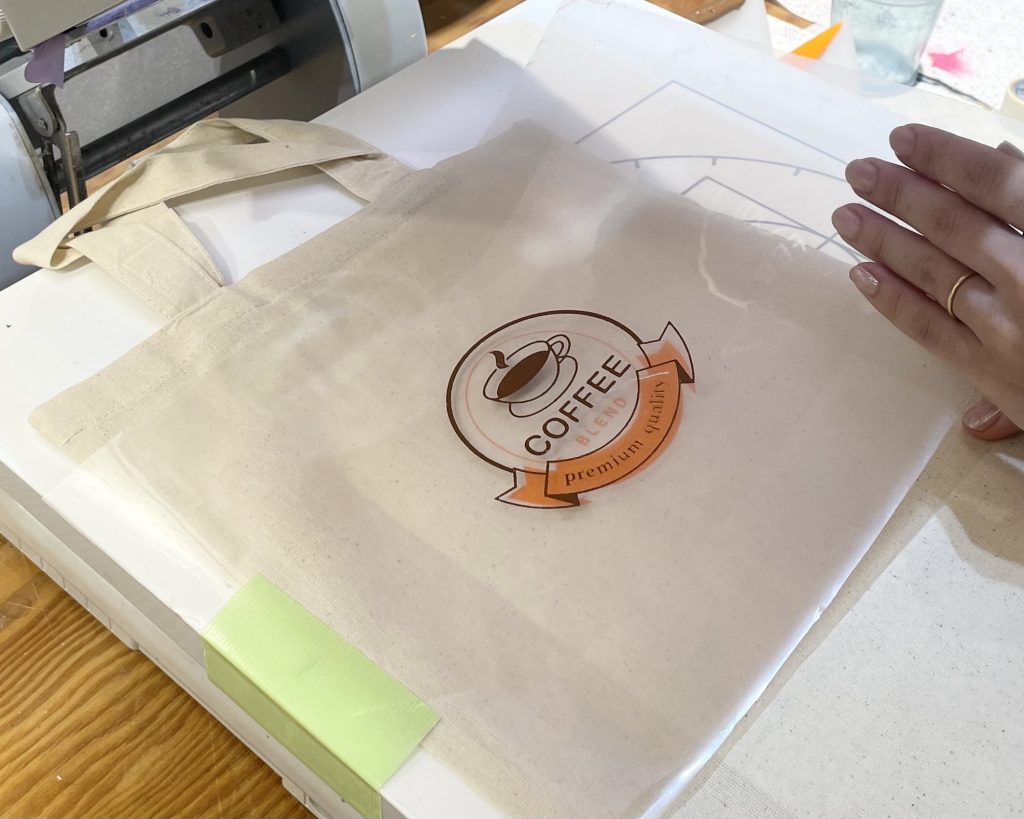

予定通りの位置に刷れました。同じものを複数制作する場合は、このまま続けて1色目をひたすら刷ってくださいね。

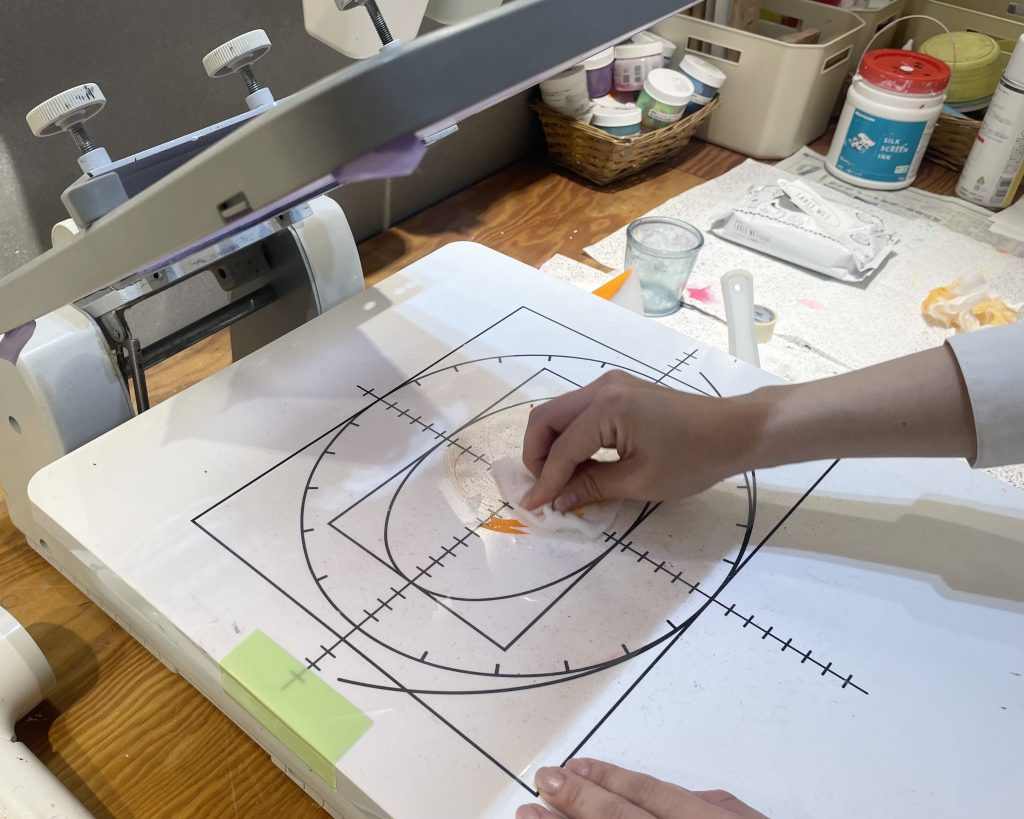

1色目が刷り終わったら、クリアファイルに刷ったインクは拭き取りましょう。 版の掃除もおわすれなく!

〈STEP 4〉2色目以降の印刷

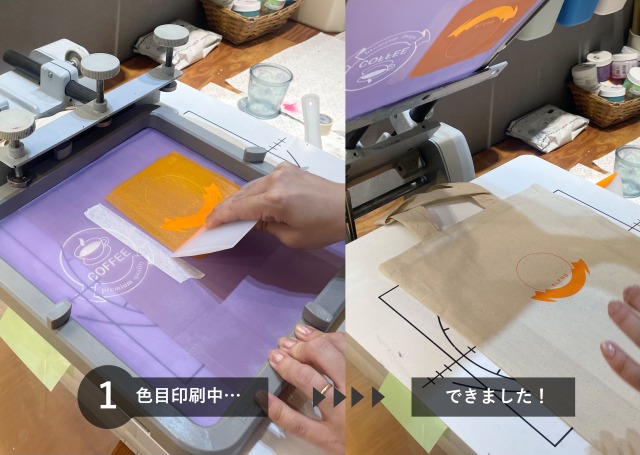

1色目の印刷面が乾いたら、2色目を刷りましょう。1色目と同じ手順で、版をホルダーに固定します。 スクリーンのマスキングテープを貼りなおして、2色目をクリアファイルの上に印刷!

1色目同様に、クリアファイルで位置を合わせていきましょう。 ここがクリアファイルの便利なところ!透けて見えるから、位置合わせがしやすい!!

位置が決まれば、クリアファイルをめくって素材に印刷します。

どうでしょう!ほぼズレることなく、きれいに重なりました。

3色以上刷る場合も、同じ工程で刷ってくださいね。

まとめ

いかがでしたか?手作業なので寸分の狂いなく…とまではいきませんが、目視だけよりも正確に簡単に位置合わせができます。

ただし、たとえば厚手のトレーナーに刷る場合だとクリアファイルが浮いてしまって位置が固定できないですし、大きいものだとクリアファイルが届きません。

ですので、冒頭でも記述のとおり、この方法は

・薄手のもの

・クリアファイル幅に収まる大きさのもの

・版を固定できる作業環境

のときに効果を発揮します!

厚手のものに刷りたい、版を固定できない…といった場合には、ぜひトンボ編の記事を参考にしてくださいね。

多色刷りをマスターすればデザインの幅もグンっと広がりますよ。 みなさんもぜひ、試してみてくださいね。

おすすめ記事

labo-

Tシャツくん シルクスクリーンインク全種ご紹介!水性・油性の違いも。

シルクスクリーンインクは大きく分けて水性インクと油性インクの2タイプがあります。 さらに水性インクは7種類、油性インクは3種類。実はTシャツくんインクはたくさんの種類があるのです! Tシャツくんのインクと素材の対応表 そこで今回はTシャツくんインクを全種類、特長と合わせてご紹介していきます! ◎目次① 水性インクと油性インクの違い② Tシャツくん水性インク(全7種類) 【3種の基本インク】 ・基本のインク「プレーン」「リッチ」「ソフト」 ・ソフトインクのオプション「クリアインク」 【4種の特殊インク】 ・「ウレタン」インク ・「撥水」インク ・「発泡」インク ・「蓄光」インク③ Tシャツくん油性インク(全3種類) ・油性インク ・マルチインク ・ナイロンインク④ まとめ ① 水性インクと油性インクの違い 水性インク: 誰でも扱いやすくお掃除も楽チンなので一般的に多く使われています。印刷面もやわらかめで、自然乾燥だけで洗濯OKなインクも! デメリットは「乾きやすい」こと。手早く作業をしないと版が目詰まりしてしまう可能性があります。(が、2022年9月にリニューアルしたTシャツくんインクは水性でも目詰まりしにくくなりました!後ほど詳しくご紹介します♪)また、Tシャツくんの水性インクは〈ノンホルマリン〉という点も魅力のひとつ。ホルムアルデヒドが入っていないためベビー用品やペット用品にも安心です。 油性インク: 布はもちろん、プラスチックや金属にプリントできるインクもあり、業務用としても使われています。綺麗に発色させるのが難しい黒いTシャツへのプリントも、パキっと色が乗ります◎デメリットは、「扱いが難しい」「熱処理が必須な場合が多い」「掃除が面倒」ということ。専用溶剤でのお掃除が必要になるので、キツイ臭いが気になることも…。 それぞれどのような種類があるのか、ここからはTシャツくんシリーズを一挙ご紹介! ② Tシャツくんの水性インク(全7種類) 【3種の基本インク】 ・基本のインク「プレーン」「リッチ」「ソフト」 スタンダードなインク3種。 はじめてシルクスクリーンをする方、Tシャツ、布など基本的な素材に刷ってみたい! という方はまずはこの中から選んでみてくださいね。 この3つは、発色や目詰まり進行速度に違いがあります。それぞれの特長を比較してみてみましょう! 基本インク3種の発色の違い プレーン(全24色) リッチとソフトのいいとこ取り!まずはコレ!乾燥速度を遅らせているので、目詰まりしにくく扱いやすいインクです。濃い色の素材よりは淡い色の素材におすすめ。 (ひとことメモ)実は以前のTシャツくんインクはかなりこってり仕様で「目詰まりして使いにくい…」と言われたことも。 Tシャツくんインク使うのやめちゃった!という人にこそ使っていただきたいインクです! >商品ページはこちら リッチ(全32色) 濃色生地へのプリントが得意◎一般的に水性インクは、黒や赤などの濃色生地へのプリントは色が沈みやすいのですが、「リッチ」は比較的色が乗りやすく好発色。(色により差はあります) 特に「しろ」や「きん」「ぎん」などのラメ入り、「みんと」「らべんだー」「さくら」「そーだ」「れもん」などのパステルカラーはよく発色します◎ ただし、インクがこってり仕様で乾燥しやすいので、目詰まりには注意が必要です。 >商品ページはこちら ソフト(全5色) 「ソフト」はいわゆる「染み込み系」と呼ばれるインク。生地の質感を損なわずやわらかな仕上がりで、手ぬぐいやタオルなど肌に触れるもの、ベビー服などにオススメです。良い意味でシルクっぽくないような、布の色が染まったような仕上がりになります。紙にプリントすると印刷面がサラサラなので本の中身にも使えます。またプレーンよりさらに目詰まりしにくいので、時間をかけて作業しても大丈夫◎ただし、布によく染み込むので濃色生地にはほとんど発色しません。 >商品ページはこちら ● プレーン・リッチ・ソフト共通適応素材:綿、綿混紡(綿割合50%以上)、紙、白木等水でのお手入れ、お掃除:OK 印刷したい素材によって、使いやすそうなインクを選んでくださいね! 〈 基本インク3種の関連記事 〉 徹底比較!プレーン・ソフト・リッチ…どれがおすすめ?インクの選び方。 リッチ・プレーン・ソフトを黒い生地に刷ってみる ラメインクのインパクトを楽しもう!- 金・銀・カラー ・ソフトインクのオプション「クリアインク」 「ソフト」に混ぜて使うことでより透明感を出すことができるインク。ソフトはそのまま使っても色の重なりが表現できますが、クリアインクを混ぜることによって水彩絵の具のような表現ができます◎表現のバリエーションが広がりますよ! >商品ページはこちら 〈 クリアインク関連記事 〉「シルクスクリーン「ソフト×クリア」であそぶ!写真の網点加工製版も」 【4種の特殊インク】 ・「ウレタン」インク 吸水・速乾性の高いドライTシャツなどポリエステル100%素材にも使えるインク。インク自体に伸縮性があり、素材と一緒に伸びてくれます。部活やジムなど運動する時に着るポリエステルのTシャツなどに特におすすめ。 >商品ページはこちら ※ナイロン素材の場合は撥水加工の有無によって定着しない場合もあります。 間違いなく定着させたい!完全にこれは撥水加工がされている!という場合には、 次に紹介する「撥水インク」もおすすめです。 適応素材:綿、ポリエステル、綿混紡、ナイロン、皮革、一部の撥水生地水でのお手入れ、お掃除:OK ・「撥水」インク(全2色) その名の通り撥水加工がされた素材にも使えるインク。扱いやすい水性インクでありながら、撥水加工生地にプリントできる!というのが最大の魅力です。今はまだ「くろ」「しろ」の2色展開ですが、今後色数増やしていくかもしれません! >商品ページはこちら 〈 撥水インク関連記事 〉「撥水」インクでアウトドア用のテントに刷ってみた! 適応素材:ポリエステル、ナイロン水でのお手入れ、お掃除:OK※専用の「硬化剤」が必ず必要になるのでお忘れなく! ・「発泡」インク(全8色) 「発泡」インクは、もこもこと膨らむインク! 通常通り印刷したあと、裏面からスチームアイロンをあてるだけ。ぷっくりと仕上がる印刷面は靴下のワンポイントなどにもオススメです◎ 普通のシルクスクリーンじゃ物足りない、ちょっと変わった印刷を試してみたい、という方はぜひ挑戦してみてくださいね! >商品ページはこちら 〈 発泡インク関連記事 〉発泡インクを使ってハロウィンのグッズ作りに挑戦! 適応素材:綿、綿混紡(綿割合50%以上)水でのお手入れ、お掃除:OK ・「蓄光」インク(全5色) 「蓄光インク」は暗闇で緑色に光るインク。子供のころに見た、暗闇で緑色に光るキーホルダーなど…覚えていませんか?手の中に閉じ込めると光ったアレです!プリント後、太陽や蛍光灯の下に置き、暗いところへ移動させると緑色に光ります。ちょっとひと手間加えたいときや、ライブTシャツ・衣装などにもよさそう◎ >商品ページはこちら 適応素材:綿、綿混紡(綿割合50%以上)水でのお手入れ、お掃除:OK ③ Tシャツくんの油性インク(全3種類) ・油性インク(全6色) スタンダードな油性インク。 金属やガラス、プラスチックなど、表面が固くインクが沁み込まないものにプリントすることができます。かなりサラサラとしているインク、かつ、かたいものへのプリントが多いので、スクリーンは目の細かい120~230メッシュをおすすめします。使用後の掃除は、ふきとり&うすめ液でのふき取りが必須です。 >商品ページはこちら 適応素材:紙、木、金属塗装品、プラスチック、ガラス、アクリル、塩ビなど水でのお手入れ、お掃除:NG!!(ふきとり&うすめ液での拭き取り要) ・マルチインク(全12色)※在庫限り終了 マルチインクは、常温では乾かないためスクリーンが目詰まりしないのが最大の特長!目詰まりを気にせずに連続して刷れるので、Tシャツ屋さんなどプロの方も愛用しているインクです。熱を加えないと定着しないのでアイロンやヒートプレス機で必ず熱処理をしましょう。 使用後の掃除は、ふきとり&うすめ液でのふき取りが必須です。 >商品ページはこちら 適応素材:綿、ポリエステル、綿ポリ混紡水でのお手入れ、お掃除:NG!!(ふきとり&うすめ液での拭き取り要) ・ナイロンインク(全6色) ナイロンサテン、ナイロンタフタ、ポリエステル、合皮や撥水加工のされている生地などに適したインク。(一部の合皮には定着しないので必ず事前テストをしてください)溶剤の臭いが強いため必ず換気をして、短時間の使用で休憩を挟むことをオススメします。 取り扱いが難しいので、撥水生地にプリントしたい方はまず水性の「撥水インク」をお試しくださいね! >商品ページはこちら 適応素材:ナイロンサテン、ナイロンタフタ、ポリエステル、合皮 水でのお手入れ、お掃除:NG!!(ナイロン専用溶液での拭き取り要)※専用の「硬化剤」が必要なインクです! ④ まとめ 今回は張り切ってTシャツくんインクを全種類紹介してみました。 こんなにたくさんの種類があること、ご存じでしたか? 目詰まりしにくく作業効率UPのためにデビューしたプレーンやソフトもぜひぜひお試しくださいね! HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。 シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!イベントでシルクスクリーンをやってみたい! など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。 シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。 >「ものつくりLABO」記事一覧 > イベントレポート一覧 > お問い合わせフォーム

-

可愛くて実用的!~シルクスクリーン印刷の発泡インクで靴下の滑り止めを刷ってみよう!~おぎこラボ

発泡インクで靴下の滑り止めを刷ってみよう! 今回はもこもこふくらむ「発泡インク」で遊んでみました! 発泡インクとは、熱を加えるともこもこ膨らむインクで、スチームアイロンをかけてぷっくりする瞬間は子供だけでなく大人でもおお〜!面白い!と感動すること間違いなし。作る過程も楽しくて見た目も可愛い!そして滑り止めにもなる!(かもしれない)なんてみなさんも試さずにはいられない!はず。 使うインクは発泡インク!熱を加えると膨らみます。 今回使うインクは弊社Horizon製のTシャツくん発泡インク白。発泡インクは熱を加えるともこもこふくらむインク。もちろんTシャツくん以外のシルクスクリーン印刷にも使えます。Tシャツくん発泡インクはHANDo WEBSHOPからもご購入いただけます。 https://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/101105200.html 使うインクは発泡インク!熱を加えるとふくらみます。 発泡インクを使って靴下の滑り止めを刷る準備 靴下の形に切った厚紙にスプレーのりをかけたら、靴下の中へin!通常、シルクスクリーン印刷の時には布の伸縮性でズレてしまわないようにスプレーのりを吹きかけたパネルなどを敷くことが多いのですが、さすがに靴下に入るような細長パネルはない…ということで今回はスプレーのりを吹きかけた厚紙を使用!靴下の形に切ればぴったり。これで失敗せず綺麗に印刷することができます♪ 靴下の形に切った厚紙にスプレーを吹きかけて中へ入れます 今回は80メッシュのスクリーンを使います。120メッシュがTシャツくんの標準スクリーンなのですが、メッシュが粗い方がたくさんインクが落ちるので今回は少し粗めの80メッシュを使用。インクがたくさん落ちる→いっぱい膨らむ!シルクスクリーンのメッシュによる違いについてはこちらの記事『シルクスクリーンのメッシュの粗さによる違い「メッシュとは?」~おぎこラボをご参照ください。 80メッシュは120メッシュよりもインクがたくさん落ちる→いっぱいふくらむ! 熱を加える前と後の違い 刷るとこんな感じ↓色薄くない?って思ったそこのあなた!これに熱を加えると… 刷るとこんな感じ。一見色が薄く見えますがこれに熱を加えると… 裏返してスチームアイロンで熱を加えます。 裏返してスチームアイロンをかけます 白が濃くなった!なぜかというとインクに含まれる発泡剤が膨らんで密度が増したから! インクに含まれる発泡剤が膨らんで密度が増すと色が濃くなります スチームアイロン前と後の比較画像↓並べてみると熱を加えることで白色が濃くなっている様子がよくわかりますね。 スチームアイロン前と後の比較画像 ふくらみ具合はこんな感じ↓斜めから見るとインクが膨らんでもこもこと盛り上がっている様子がよくわかります。 斜めから見た発泡インクの膨らみ具合 そして肝心の滑り止めとしての機能は…まずまずといったところ。大きな絵柄の方がより効果的かも?という印象でした。かわいいもこもこをもっと見せたい!という方は、足首にぷっくりワンポイントなど自由自在。ぜひもこもこ系インクで遊んでみてくださいね~! 滑り止めとしてはまずまず。大きな絵柄で足首にワンポイントなども自由自在。 今回はインクに含まれる発泡剤をたくさん乗せるために80メッシュのスクリーンを使いましたが、この方法は「黒いTシャツに白を濃く乗せたい!」なんて時にも有効。網目が大きくなればなるほどインクはたくさん通ります。ただその分絵柄の再現度は低くなるので(細かい線などはガタガタしてしまう)ベタ部分の多い絵柄などではかなり有効な方法です!メッシュによるガタつき具合の違いについてはこちらの記事『シルクスクリーンのメッシュの粗さによる違い「メッシュとは?」~おぎこラボ』をご参照ください。写真での比較もありますよ~。 おぎこラボで取り上げてほしいことは随時募集中!こんなことはできる?このインクはどうやって使うの?などなど下記のインスタアカウントにコメントやDMでたくさんご意見ください!作ってみたなどの投稿には #Tシャツくん #HANDo吉祥寺 のハッシュタグをつけていただければ、定期的に確認しておぎこがお邪魔させていただきます! ではみなさんまた次回お会いしましょう~! この投稿をInstagramで見る HANDo(ハンドゥ)(@hando__official)がシェアした投稿

-

シルクスクリーン 「撥水インク」でアウトドア用のテントに刷ってみた!

Tシャツくんのインクシリーズに「撥水インク」があるのをご存じですか?この撥水インク、なかなかの優れものなのです。今回は「撥水インク」のご紹介と、その魅力を伝えるべく、テントへのプリント実験レポをお届けします! ◎目次1.撥水インクの特徴と魅力2.撥水インクの使い方・仕上げの方法3.なぜ硬化剤が必要なの?4.撥水インクでテントにプリント!5.まとめ 1.撥水インクの特徴と魅力 撥水インクは、撥水加工が施されたナイロンやポリエステル生地へのプリントに適した耐久性の高いインクです。たとえば、ジャンパー、ナイロン製のスポーツウェアなど、従来の水性インクでは難しい素材へのプリントができます。※表面加工方法によってはしっかりと定着できないケースもありますので、事前のプリントテストをオススメします。 くろ・しろの2色展開 2022年9月30日に発売されたばかりのニューフェイスで、現時点で色展開はまだ2色。ご好評が多ければ、今後色数増やしていけるかもしれません!そんな撥水インクの魅力を3つ、ご紹介します。 〈魅力①〉扱いやすい“水性”タイプ 撥水インクは“水性”インクなので、自宅でも簡単に作業&お手入れが可能。 従来、撥水加工生地へのシルクスクリーンプリントは油性のナイロンインクでしか定着できませんでした。しかしこのナイロンインク、溶剤のにおいが非常に強いこと、油性なので扱いが難しいことから、HANDoではほぼ「業務用」として販売していました。 そこに撥水インクが登場したことで、一般のお客さまでも格段に扱いやすく、ご自宅でも気軽にお楽しみいただけるようになりました。 特殊なインクだから硬いのか…!?と思う方もいるかもしれませんが、テクスチャーはプレーンインクとさほど変わらず、とても扱いやすいインクです。 硬すぎず柔らかすぎず、扱いやすい粘度◎ 〈魅力②〉専用の“硬化剤”も使いやすい! 撥水インクは、インク量に対して1%の硬化剤を混ぜてから使用します。 油性ナイロンインク専用の硬化剤は酸素に触れると固まるため、開封後はお早めに使い切っていただく必要がありました。 一方撥水インク用の硬化剤は、酸素に触れても固まらない性質。またインク量の1%と、ごく少量で効果があるので、ひとつ買えば使い切るまでしっかり長持ちします。 硬化剤 撥水インク用20ml入 〈魅力③〉安心の“ノンホルマリン” シルクスクリーンインクにはホルマリンが使用されることがありますが、Tシャツくんの水性インクは発売当初よりすべて「ノンホルマリン」。 そのため環境や肌にも優しく、ベビー服やペット服にも安心して使っていただけます。 2.撥水インクの使い方、仕上げの方法 STEP1.インクの準備 使用する分の撥水インクを別の容器に取り分けて、インク量に対して1%の硬化剤を入れよく混ぜます。 わざわざ別の容器に取り分けるのは少々手間ですが、理由があります。 硬化剤を入れたインクは、5~6時間で樹脂の架橋が進み生地への接着性が落ちてしまいます。そのため、“使う分だけ”ボトルから取り分けることをオススメしています。 たとえば、数日かけて大量にプリントする場合など作業に空き時間が発生する場合は、まずは“5~6時間の作業時間で使う分だけ”を取り分けてから、硬化剤を混ぜるようにしてください。 小さめの容器に使う分だけ取り分けてヘラでよく混ぜます。 STEP2.素材のセッティングとプリント プリントしたい素材を用意し、スプレーのりを吹きかけた中敷きをセットします。 特にナイロン系のウェアはプリント時に滑りやすいので、のりでしっかりと固定してくださいね。 フレーム(版)をプリントしたい位置に置いて、一定の力で刷っていきましょう。 中敷きにスプレーのりを軽く吹きかける スプレーのりを吹きかけた中敷きをセット。のりで固定することでプリント面がズレるのを防ぎます。 STEP3.乾燥仕上げ 30~60分の自然乾燥、または、ドライヤーで印刷表面を乾かした後に約120℃の低温のドライアイロンを3分間あてて、完了です!完全乾燥後は生地にしっかり定着します。アイロンの可否については素材によって異なります。かならず、お手持ちの素材の特性をご確認の上、仕上げの方法をご検討くださいね。 3.なぜ硬化剤が必要なの? ここまで散々、「硬化剤を混ぜて…」とお伝えしてきました。 なぜ他の水性インクはそのまま使えるのに、撥水インクは硬化剤を入れないといけないの?と思っている方もいると思います。 少し専門的な話になりますが、シルクスクリーンのインクには ・糊の役目を果たす「バインダー」 ・色をつくる「顔料」 の2つが主な原料として入っています。 バインダーの主成分は樹脂で、生地や紙などの媒体に、顔料を定着させる役割があります。 布素材にプリントをする場合、もともとインクに含まれる樹脂のはたらきだけでも十分に定着が可能な場合もありますが、撥水加工が施されたナイロンやポリエステル素材の場合は、樹脂の力をさらに強くする必要があります。 そこで力を発揮するのが、この「硬化剤」なのです。硬化剤が混ざることによって樹脂同士が手を組んでさらに強くなり(これを「架橋」と言います)、撥水加工素材にもしっかりと定着するというわけです。 4.撥水インクでテントにプリント! 最近は、キャンプ場やフェス会場など、その場でシルクスクリーン体験ができるイベントを見かけることが多くなりました。ありがたいことにHANDoにも、イベントでシルクをやりたいのですが…というご相談をいただくことが昨今増えてまいりました! その中でもよくお問い合わせいただくのが、キャンプ用品。表面加工が施された製品が多く、「インクは定着するのか?」と不安になりますよね。 そこで、撥水インクがアウトドア用テントにどのくらい定着するか、HANDoで実験をしてみました! 結論から言うと結果は◎でしたが、表面加工の種類によってはうまく定着できない場合もありますので、事前にプリントテストを行っていただくことをオススメいたします。 いざ実験! ◆使用したテント:ポリエステル100%の生地で、糸の外側に撥水加工が施されています。※「防水加工」ではありません!◆使用インク:撥水インク「しろ」vsリッチインク「しろ」◆使用スクリーン:120メッシュ◆検証:印刷翌日の耐久チェック(水濡れ&擦りテスト) 組み立て前の状態で地面に広げ、平らなスペースを確保! 撥水インクと、比較のためにリッチインクでもプリントしました。 刷った直後はどちらも問題なさそうですが、テントは野外で使用することを想定して、翌日に耐久性をチェックしてみました!その結果がこちら。 全体を水で濡らして、波線部分をコインで擦ってみました! リッチは少し溶け出してしまいました。 撥水は、擦っても変化なし!定着◎です。 どちらも、水に濡らしただけでは変化はありませんでした。 しかし濡れた状態でコインを使って擦ると、リッチインクが少し溶け出してしまったのに対し、撥水インクは全く変化なしという結果になりました! これなら多少の雨風や衝撃であれば、プリントが剥がれてしまう…といった心配はなさそうです。 実験の内容はショート動画でもご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね! https://youtube.com/shorts/BMpHce65q38?feature=shared 5.まとめ 以前、ラッカー塗装が施されたまな板へのプリント実験(記事はこちら!)でもその実力を発揮した撥水インク。魅力は感じていただけましたでしょうか? スポーツイベントでウェアにロゴプリントをしてみたり、オリジナルのアウトドアグッズを作ってみたり、さまざまなシーンで活用できそうですね!ぜひ、お試しください。 ● 本記事でご紹介した商品 ・撥水インク(くろ・しろ) 商品を見る ・硬化剤 撥水インク用 商品を見る ● その他のお役立ち記事一覧はこちらから! ● HANDoへのお問い合わせはこちらから!

-

独自のワンタッチフレーム Tシャツくんシルクスクリーンフレームの特長

シルクスクリーンの重要アイテム「フレーム」。アルミ製のフレームや木枠など様々なフレームがある中で、Tシャツくんのフレームは何が違うのか?他のフレームにはない使いやすさをご紹介します! ポイント① 独自のワンタッチフレームで歪みなく張れる! 木枠などの自作フレームで起こりがちなデザインの「歪み」。引っ張りながらホチキスなどで張っていくと、デザインが歪んでしまうこともしばしば。Tシャツくんのワンタッチフレームなら、上枠と下枠の間にバチっと挟み込むだけ!あとはネジを締めるだけでデザインが歪むことなく綺麗にスクリーン張りをすることができます。 ポイント② ネジを回すだけで高い張り(テンション)が保てる! ネジを強く締めることで高い張り(テンション)の実現が可能。叩くと太鼓のようにポンポンと音がするくらいパンパンに張ることができます。 高い張りはきれいな印刷には欠かせません!版離れが良くなるので滲みやカスレが出づらく、きれいな印刷につながります。 ポイント③ 張り替え簡単!保管も省スペースでOK スクリーンを挟んでネジを締めるだけで紗張りが完了するので張替えも簡単。また、従来のネジより力が入れやすい形のネジを採用し、回転数も少なくなっているのでさらに使いやすくなりました! 使い終わったスクリーンはフレームから外して保管できるため、省スペースで保管可能です。 使い方注意点 ①張り替える時はネジ穴を塞ぐ スクリーンを再度張りたい時は、必ずすべてのネジ穴をマスキングテープで塞ぎましょう。 こうすることで高い張り(テンション)を保てます。 ②空気の通り道が大事 スクリーンを張る時は必ずフレームを少し机からはみ出して置きましょう。 空気の逃げ道を作ってあげることでピンとスクリーンを張ることができます。 ③ネジを緩めて保管 明日使うから…とそのままにするのは危険。 スクリーンを張ったまま保管する時は必ずネジを緩めましょう。緩めずに保管するとフレームが歪む原因になってしまいます。 Tシャツくんフレームでシルクスクリーンを楽しもう! Tシャツくんフレームは誰でも簡単にスクリーン張りができるよう設計されています。自作フレームはいつも大変…という方もぜひ一度使ってみてくださいね!Tシャツくんフレーム一覧はこちらTシャツくんフレーム付きの製版サービスはこちら