刷り方だけでこんなに違う⁈~シルクスクリーン印刷 黒Tシャツに白インク~

シルクスクリーン印刷の難関、黒Tシャツへのプリント!

シルクスクリーンでは、黒Tシャツのような濃色生地にこってりキレイに発色させるのは難しいですよね。

特に水性インクは色が沈んでしまい、うまく発色しなかった・・・という経験をした人も多いはず。

そこで今回は、「刷り方」だけで濃く発色させる方法をご紹介いたします。

◎目次

・使ってほしい道具

・刷り方を変えてプリント!

① 1度刷り

② 2度刷り(かぶせ刷り)

③ 弱めの力で3度刷り

④ 中間乾燥で2度刷り

・4つを比較!

・「浮き」も大切

・まとめ

・使ってほしい道具

スクリーンは〈80メッシュ〉を使う

濃色生地にパキッと発色させたい!という場合は目の粗い80メッシュを使うことをおすすめします。

なぜなら、メッシュ(網戸)の目が粗いと、その分たくさんインクが落ちるから。 さらに目の粗い60メッシュもお取り扱いがありますが、シルクスクリーンにまだ慣れていないという方はまず80メッシュから始めてみましょう。

ただし、80メッシュは線の細いデザインなどのプリントは不得意。細かいデザインを刷りたいときは、標準の120メッシュで頑張りましょう!

〈メッシュ関連記事〉

メッシュはこう選ぶ!~120 80 60メッシュの違いと選び方~

インクは〈リッチ〉を使う

リッチはインクがこってりとしていて、濃色素材にも比較的色が乗りやすく、好発色です◎

「しろ」、「きん」「ぎん」などのラメ入り、

「みんと」「らべんだー」「さくら」「そーだ」「れもん」などのパステルカラー

は、発色が特にいいので是非試していただきたいです!

ただし、インクがこってりしている分乾燥しやすいので目詰まりには注意が必要です。

〈Tシャツくんインクに関する記事〉

Tシャツくんインク全種ご紹介!水性・油性の違いも。

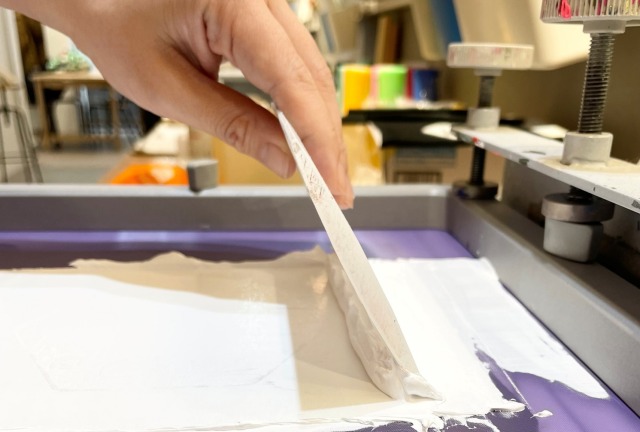

できれば試してほしい!「業務用スキージ」

業務用スキージは木の持ち手が付いた樹脂製のスキージ。

力を入れやすく濃色素材へプリントが得意ですが、Tシャツくん本体に付属されている「標準スキージ」に比べて少し高価。。

レベルアップしたい!という方は、是非ご検討してみてください。

〈スキージに関する記事〉

スキージのおすすめは?種類と特徴を徹底解説!

次からの実験は、どなたでも実践いただけるようにTシャツくん本体に付属されている「標準スキージ」を使います!

・刷り方を変えてプリント!

ところでみなさん。力いっぱい刷れば濃く発色しそう!というイメージはありませんか?

実はこれ、シルクスクリーンにおいては逆。

スキージはインクをスクリーンの下に落とすだけではなく、余分なインクを掻き取る働きがあります。

力いっぱい刷る=インクを掻き取る力も強くなるため、濃色生地の場合は発色が薄くなってしまいます。

濃色生地へプリントする場合は、力を入れすぎない絶妙な力加減が肝になります。

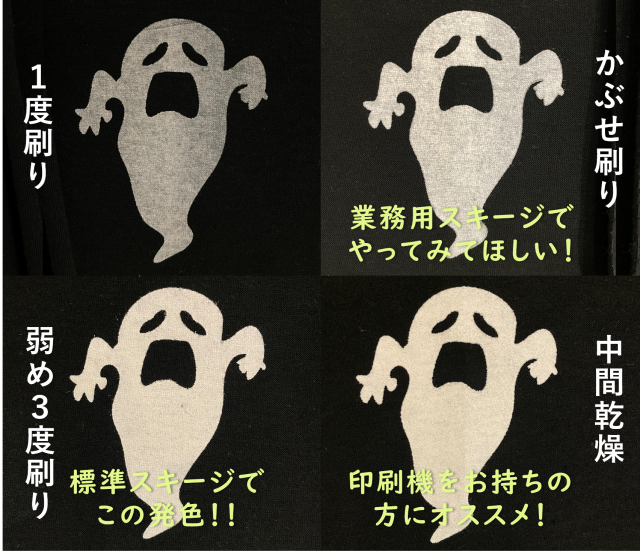

スタンダードな1度刷りと、特に発色しやすい刷り方3パターンを見比べてみましょう!

◎使用した道具

・Tシャツくん標準スキージ14㎝(商品はこちら)

・Tシャツくんミドルフレーム(商品はこちら)

・80メッシュスクリーン(商品はこちら)

・リッチ「しろ」(商品はこちら)

・ワイド印刷機(商品はこちら)

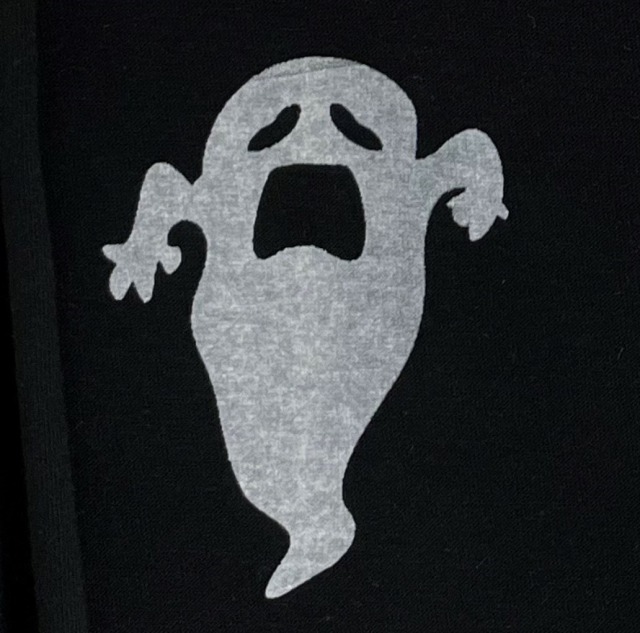

① スタンダードに1度刷り

【 刷り方 】

体重をかけて力を入れながら、ゆっくり刷ります。

【 結果は… 】

綺麗に刷れていますが、全体的にやや薄く黒生地の影響を受けて色が沈みました。

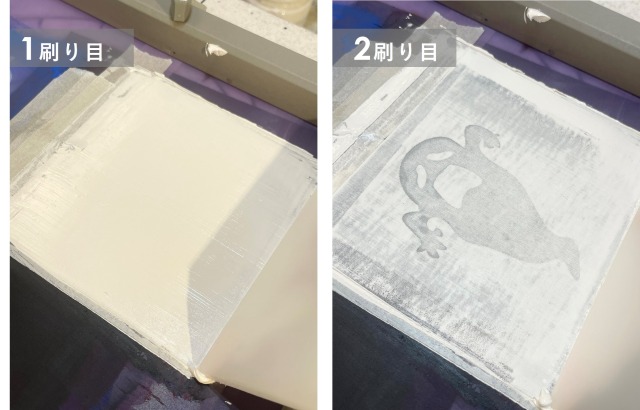

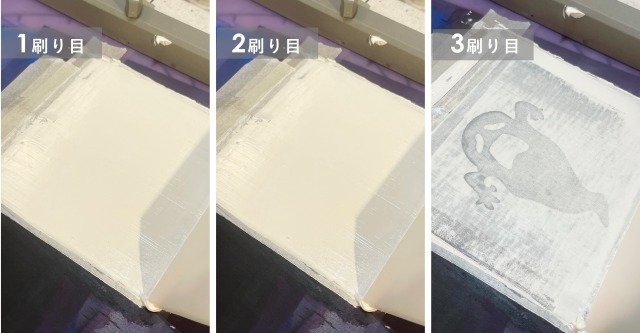

② 2度刷り(かぶせ刷り)

【 刷り方 】

1刷り目は、インクを均等にスクリーン表面に伸ばします。スクリーンの孔に均等にインクを行き渡らせるイメージです。

このとき、スキージは倒しすぎないこと!65度くらいをキープしましょう。

そして2刷り目で、生地にインクを落とすようにしっかりと刷ります。

【 結果は… 】

一度刷りよりは濃く発色しました!が、もうひと声…!

【 注意点 】

2刷り目で版がズレないようにしっかりと押さえましょう!

1刷り目で「どれどれ…」と版を持ち上げたい気持ちを抑えて、続けて刷るのがベターです。 (フレームホルダーを使用するなど、プリント位置が固定できる環境でしたら問題ナシです◎)

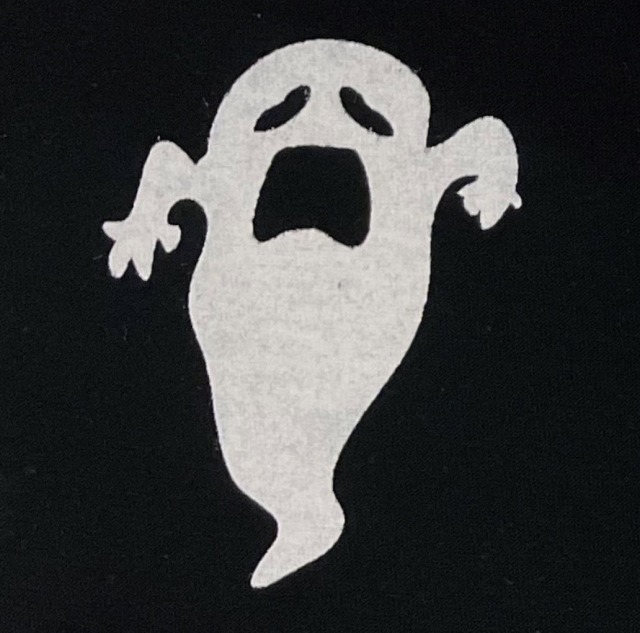

③ 弱めの力で3度刷り

【 刷り方 】

スキージの力加減を変えて3回刷ります。

1-2刷り目はやさしく、スクリーンの孔に均等にインクを塗り伸ばすように刷ります。

※かぶせ刷りと同様、スキージの角度は65度くらいをキープ。

そして3刷り目は、少し力加減を強めて、塗布したインクを下に落とすイメージで刷ります。

【 結果は… 】

かなり濃く発色しました!!実験をしながら「おおっ!」と声が出ましたよ~!

標準スキージでここまで発色できるとは、驚きです。

【 注意点 】

・フレームのズレに注意。片手でフレームを押さえながら刷るか、他の方に押さえてもらうと刷りやすいですよ。

・刷った後、版はそっと持ち上げましょう!複数回刷りは生地にスクリーンが張り付きやすく、勢いよく持ち上げるとインクが剥がれて薄くなったり、表面が毛羽立ったりします。

・3度刷りはインクがたっぷり落ちます!細い線や細かいデザインは潰れに注意です。

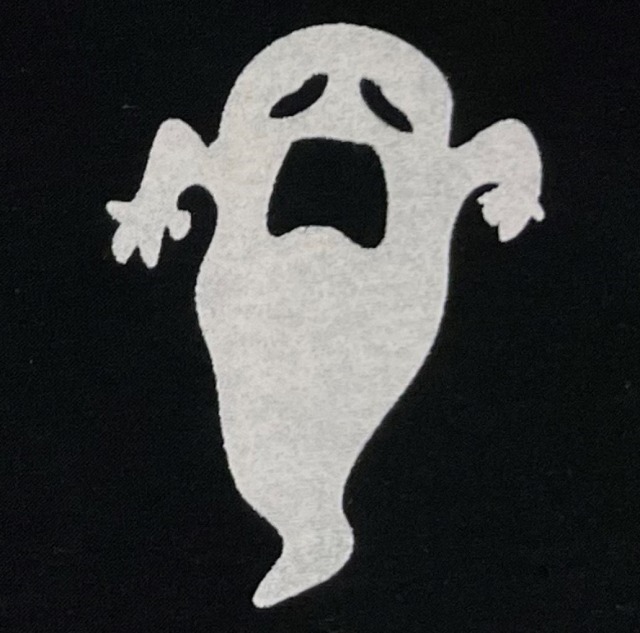

④ 中間乾燥を入れて2度刷り

こちらは、フレームホルダーを使用するなど、プリント位置が固定できる作業環境のみ実践できる刷り方!手間はかかりますが試す価値ありです。

使って、版を固定しています

【 刷り方 】

スタンダードに1度刷りをしてから版を上げ、印刷面をドライヤーで乾燥させます。(この時、生地は動かさないでくださいね)

乾いたら、版をおろしてもう一度上から刷ります。

【 結果は… 】

濃くなりました◎しかもムラなく、非常にきれいな仕上がりです。

【 注意点 】

・ドライヤーの風で生地が動かないように注意! 敷パネルにスプレーのりをすることがズレ防止につながります。

・中間乾燥はしっかり乾かしましょう。インクが半乾きの状態だと2刷り目でスクリーンが生地に張り付いてしまい、失敗の原因に。

・4つを比較!

並べてみると、「弱め3度刷り」と「中間乾燥」が特によく発色していますね。

画像ではわかりづらいですが、実物はやや「中間乾燥」の方がパキッと発色しています。というのも、この方法はTシャツプリント業者さんも取り入れている方法なのです。

ただし、途中で版を持ち上げるので、版を固定できる印刷台などをお持ちの方限定。 持っていない方は、ぜひ「弱め3度刷り」を試してみてくださいね!

・「浮き」も大切!

スクリーンと生地が接した状態でプリントすると、版を持ち上げたときにインクも一緒に吸い上げてしまい、プリント面が欠けたり、発色が薄くなったりする可能性があります。

スクリーンと生地の理想の隙間は、3mm。

この隙間=「浮き」があることで、スキージを当てた後にスクリーンが張力によって自然に生地から離れ、キレイな仕上がりになります。

〈「浮き」に関する記事〉

「浮き」は重要!版離れとは?浮かせ方は?

・まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、是非実践していただきたい刷り方をお伝えいたしました。

インク選びだけではなく、メッシュ選び、スキージ選び、そしてそれらツールの使い方次第で仕上がりは大きく変わります!

みなさんもぜひ、試してみてくださいね。

ー印刷機を使って編ー

ー身近なもので編ー

HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。

シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!

イベントでシルクスクリーンをやってみたい!

など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。

シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。

おすすめ記事

labo-

シルクスクリーンによる挿絵 草間彌生×不思議の国のアリス

以前の記事でシルクスクリーンのアーティストとして紹介した草間彌生さん。今回はその草間彌生がアートワークを手掛けた本、「不思議の国のアリス」の紹介です。思わずジャケ買いして飾っておきたくなる程ステキな本の挿画は、シルクスクリーンで作られたもの。今話題の展示会「特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―」でも展示されている本です。 ▼ 以前の記事はこちら https://www.hando-horizon.com/labo/5391 シルクスクリーンのアート作品 有名作家の紹介も ● 草間彌生 とは 草間彌生の作品 (https://www.hando-horizon.com/labo/5391) 前衛芸術家・小説家。アートにあまり詳しくない人でもドット(水玉模様)のカボチャはどこかで目にしたことがあると思います。 1950年代に渡米しネット・ペインティング、突然パフォーマンスを始めるハプニングや体験型インスタレーション等を行い「前衛の女王」と呼ばれました。2016年には文化勲章を受章。1929年生まれの草間氏は、現在も現役の日本を代表するアーティストです。 ● 草間 彌生 作品の特徴 幼いころから幻聴や幻覚に悩まされ、その世界観を描いていました。ドットや網目をはじめ同じモチーフを反復しているのが特徴的です。 ● 世界中で愛されている児童文学、不思議の国のアリス 「子供のときに読んだことがあるけど、どんな話だったか思い出せない」という人も多いのではないでしょうか?少女・アリスは時計を持ったウサギの後を追いかけて、不思議な世界へ。個性豊かなキャラクターたちと出会いながら冒険するファンタジーです。 ● 「不思議の国のアリス」原作は? 引用:https://alice.exhibit.jp/works/ アリス展 マッド・ハッターのお茶会でのアリス、『不思議の国のアリス』初刊行版本より、ジョン・テニエル画、1866年、V&A内ナショナル・アート図書館所蔵 © Victoria and Albert Museum, London ● 作者 ルイス・キャロル 本名チャールズ・ラトウィッジ・ドジソン。イギリス・オックスフォード大学の数学教授。 「不思議の国のアリス」の物語が生まれたきっかけは、彼の知人の子供たちと遊んでいるときに即興で話したことでした。 1865年に『不思議の国のアリス』(原題: Alice’s Adventures in Wonderland)初版刊行。続編は1871年に『鏡の国のアリス』(原題:Through the Looking-Glass, and What Alice Found There)を発表しています。 ● 挿絵 ジョン・テニエル 当時イギリスで風刺画家として人気の絵師。「不思議の国のアリス」刊行にあたり作者のドジソンとレイアウトやイラストを綿密に計算し、現在でも愛されるアリスの世界観を作り上げています。当時の挿絵は木版画で作成されました。 ● 草間彌生 in ワンダーランド 『不思議の国のアリス With artwork by 草間彌生』(ルイス・キャロル 著、楠本君恵:訳/グラフィック社)引用:MoMA Design Store(https://www.momastore.jp/shop/g/g9784766124545/) 草間彌生が挿絵を担当した『不思議の国のアリス With artwork by 草間彌生』(初版2013年 ルイス・キャロル 著、楠本君恵:訳/グラフィック社)も、アリスの世界をテーマにした素晴らしい作品の一つ。もともとはイギリスの現代美術館『テート・モダン』での草間氏の個展に併せて企画・出版されたものだそうです。 ● アリスの世界観と草間 彌生の作品がぴったり マッドハッターを思わせる帽子(シルクスクリーン作品)/『不思議の国のアリス With artwork by 草間彌生』(ルイス・キャロル 著、楠本君恵:訳/グラフィック社) ワンダーランドの主役は草間彌生。アリス、ウサギ、チェシャ猫、芋虫やハッドハッター等のキャラクターそのものは描かれていません。それでもポップでカラフル、そしてサイケデリックな挿画は本文の幻想的なイメージとぴったり。 挿画はほとんどがシルクスクリーンで制作されたものだそう。色使いや反復するモチーフなど、草間彌生の作品をたっぷり堪能することができます。 声に出して読みたいタイポグラフィ/『不思議の国のアリス With artwork by 草間彌生』(初版2013年 ルイス・キャロル 著、楠本君恵:訳/グラフィック社) 本文は原作に沿った現代日本語訳です(原作冒頭の詩は省略)。遊び心のあるタイポグラフィもこの本の見どころ。内容に沿って文字が大きくなったり小さくなったりと変化するのが面白く、読み進めていくうちにどんどん不思議の国の世界へ引き込まれていきます。 本の装丁もステキです。このまま部屋に飾れます。(撮影:筆者) ● 大人も楽しめる絵本 大人になってから読む「不思議の国のアリス」は時代背景と風刺が理解できたり、キャラクターの噛み合わない会話を楽しんだりと、子供時代とはまた違ったおもしろさがあります。 豪華な挿絵もあるこちらの本は、草間彌生の絵が欲しいと思っている方にもおすすめ。プレゼントにしてもおしゃれですね。 ● 「不思議の国のアリス」の魅力とクリエイター 動くチェシャ猫のインスタレーション(撮影:筆者)特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―/森アーツセンターギャラリー(https://alice.exhibit.jp/about/) アリスが冒険するのはだれも行ったことのない不思議の国。インパクトの強いキャラクターが織りなす非現実的な物語は、様々なクリエーターにインスピレーションを与えます。 イラストや映画、舞台、ファッション等「不思議の国のアリス」がテーマとなっている作品も多く作られてきました。この記事で紹介している草間彌生の本も展示されていますよ。 ● 「不思議の国のアリス」展示会も大人気 今話題の『特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―』では「不思議の国のアリス」が生まれた時代背景や様々なジャンルのアリス約300点もの作品に触れることができます。没入型の展示&演出もあり、自分も不思議の国に迷い込んだようなワクワク感があります。 東京(2022年7月16日〜10月10日)―大阪(2022年12月10日〜2023年3月5日)と順に開催しているので、のぞいてみてはいかがでしょうか。 ケース内の右 草間彌生の本が展示されています(撮影 筆者)特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―/森アーツセンターギャラリー ● 「不思議の国のアリス」で創作意欲が湧いてきたら、シルクスクリーンを体験してみよう! 数々のクリエーターと同じように「不思議の国のアリス」からインスピレーションを得たら、ぜひオリジナル作品をつくってみませんか? ▼ シルクスクリーンの作り方に関する過去記事はこちらもおすすめ。 https://www.hando-horizon.com/labo/4506 シルクスクリーンとは?やり方や必要なもの、印刷手順や体験できる場所を紹介 https://www.hando-horizon.com/labo/4600 東京・吉祥寺でシルクスクリーン体験~手ぶらでできる体験コース&ワークショップ~ 「草間彌生のように、私も本が作りたい」という方に朗報です! 手作りで本を作れるオープンアトリエ型ワークショップART BOOK TRIAL 2022を開催中。詳細は下記のリンクよりご確認ください。 >> https://www.hando-horizon.com/info/6330/ 【参考サイト】 特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ― https://alice.exhibit.jp/about/ 草間彌生 美術館 https://yayoikusamamuseum.jp/

-

スーパーのレジ袋にシルクスクリーン印刷ってできる?-ポリ袋への印刷に挑戦!‐

ビニール袋にシルクスクリーン印刷 スーパーやコンビニなど多くの場所で使われるレジ袋(ポリ袋)ですが、これにシルクスクリーン印刷ってできるの?という疑問を解決すべく、今回も実験してみました!Tシャツくんのインクでポリ袋に印刷できたっけ…と思った方、ぜひこの記事を参考にしてみてくださいね。 そもそもレジ袋って何の素材? 一般的にはポリエチレンやポリプロピレンで作られていることが多いそう。そこからさらに低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンに分けられて…と調べてみるとなかなか専門的な話になっていってしまったので、今回はより一般的にレジ袋に使われているという高密度ポリエチレンにプリントしていきたいと思います! 使用するTシャツくんインクは5種類 ①水性シルクスクリーンインク リッチ Tシャツくん 水性シルクスクリーンインク「リッチ」くろ まず一つ目のエントリーはスタンダードなインクのひとつ「リッチ」。綿や綿ポリ素材、紙などに印刷できるインクで、濃色素材にも発色しやすいのが特徴のインクです。なんとなく剥がれてしまいそうな気がしますがどうなるか… ②水性シルクスクリーンインク ウレタン Tシャツくん 水性シルクスクリーンインク「ウレタン」くろ 2つ目に使用するインクはポリエステル生地にプリントできる「ウレタン」。ポリエステル100%のドライTシャツなどによく使われるインクで、伸縮性があるので生地と一緒に伸びやすいのが特徴です。リッチよりは定着してほしい…! ③水性シルクスクリーンインク「撥水」 Tシャツくん 水性シルクスクリーンインク「撥水」くろ 3つ目のインクは水性でありながら撥水加工生地にプリントできる「撥水」インク。撥水加工がされているジャンパーなどに印刷できるのが特徴です。今までは撥水生地には油性のナイロンインクのみでしたが、環境に優しく臭いも少ないこのインクはかなりおすすめです。話がそれましたが…なんとなくポリエチレンにもそこそこ定着するのでは?という期待がもてます。 ④油性ナイロンインク Tシャツくん 油性ナイロンインク くろ 4つ目からは油性インクになります。油性ナイロンインクは撥水加工生地や合皮などにプリントできるインクです。ただ、臭いがかなりキツイので必ず換気をしながら使用してくださいね。(長時間の使用は避けた方がおすすめです…)また、油性なので使用したスキージやヘラ、版のお掃除はナイロンインク専用溶液で行います。水洗いは禁止。 ⑤油性インク Tシャツくん 油性インク くろ 5つ目は通常の油性インク。金属やプラスチックなどのかたいものに印刷するのに向いているインクです。こちらも油性なのでお手入れやお掃除にはふきとり&うすめ液という専用の溶剤を使用してくださいね。 実際にレジ袋に印刷してみた結果は? Tシャツくんシルクスクリーンインクでレジ袋に印刷 なぜ3つしか撮っていないのか…それは単純に撮り忘れたからです…お許しください…とはいえ印刷はどれもうまくいきました!⑤の油性インクのみちょっとツヤっぽくテカテカした仕上がりになりましたが、ほかのインクは印をつけておかないとどれがどれか分からなくなるほど。アップで見てみると… Tシャツくんシルクスクリーンインクでレジ袋に印刷 30分ほど乾かしてみた感じですが、ほとんどこのような質感、仕上がりになりました。特にガリガリと引っ掻いたりしなければこのままでも問題なく使えそうですが、実際に使用するにあたってはやっぱり多少の扱いには耐えてほしいところ。ということで、ここから約24時間ほど完全に乾燥させてから触ってみたいと思います。 ①水性シルクスクリーンインク リッチ Tシャツくん水性シルクスクリーンインク「リッチ」でレジ袋に印刷 こちらは引っ掻くと剥がれてしまいました。やはり水性インクで定着は難しいのか… ②水性シルクスクリーンインク ウレタン Tシャツくん水性シルクスクリーンインク「ウレタン」でレジ袋に印刷 ウレタンインクも定着せず…ただ、リッチとは異なり、ぺろんとシールのように綺麗に剥がれていきました。この特性、何かに活かせるかもしれない…?(それゆえかAをまるっと剥がして持ち去った某スタッフも) ③水性シルクスクリーンインク 撥水 Tシャツくん水性シルクスクリーンインク「撥水」でレジ袋に印刷 水性にしては頑張ってくれているのではないでしょうか…!とはいえずっとガリガリ引っ掻いていると剥がれてしまう感じはあるので、完全な定着とは言えないですね… ④油性ナイロンインク Tシャツくん油性ナイロンインクでレジ袋に印刷 これはなかなか良いのではないでしょうか!剥がそうという意思をもってガリガリするとやはりポロポロと取れてきてしまいますが、さすが油性というだけあってかなり頑張ってくれています。(ただ本当に臭いがキツイので取り扱いには十分注意してくださいね) ⑤油性インク Tシャツくん油性インクでレジ袋に印刷 なんと…こちらの油性インクは全く歯が立たず…やはり通常の用途が金属などの「かたいもの」に定着するインクなのでやわらかいものに印刷するとパキパキと割れてしまいました。 結局Tシャツくんインクでポリエチレンのレジ袋に印刷ってできるの? 基本的にやっぱり完全な定着はしない!という結果に。その中でも一番可能性があるインクは油性ナイロンインクでした。また、よく調べてみると「ポリエチレン」や「シリコン」などに完全定着するシルクスクリーンインクは業務用の特殊なインクのみ、とのこと。レジ袋はとっても身近なものですが、日常的に扱えるインクでの印刷は難しいようです。 用途によっては水性インクでも◎ たとえば、ポリエチレン素材のものにプリントして作品として飾っておく、など実用的に扱うものでない場合はスタンダードな水性シルクスクリーンインク「リッチ」でも印刷ができそうです。紙ではない素材にプリントしたい、飾って楽しみたい、という場合はぜひ挑戦してみてくださいね。 まとめ ・ポリエチレン素材のレジ袋に完全に定着させるインクは業務用の特殊なインクだけ・Tシャツくんインクで完全に定着させることは難しい・飾って楽しむなど用途によっては水性インクでも印刷できるポリエチレン素材ってTシャツくんインクで印刷できたっけ?と思ったときは、ぜひこの記事を思い出してくださいね。

-

How to?シルクスクリーンワークショップ ー 人手・モノ・費用まで詳しく解説!

シルクスクリーンでワークショップをやってみたいけど、人手はどれくらい?必要なものは?どのくらいお金がかかる?そもそもどうやってやるの・・・?といった疑問にお答えします! シルクスクリーンとは? シルクスクリーンとは版画の一種(孔版印刷)で、メッシュ状のスクリーン版に孔をあけ、 その孔にインクを通すことで印刷をする手法です。 とてもアナログな手法ですが、子どもも大人も自分の手を動かして自分でプリントをする という体験はシンプルながら非日常的で特別なもので、印刷という枠を超えてワークショ ップにももってこいのコンテンツです。 HANDoでは気軽にシルクスクリーンプリントをお楽しみいただけるよう、 デザインデータを送るだけで、製版済みの(すぐ刷れる)スクリーン版をお届けする 「シルクスクリーン製版サービス (ロゴスル)」を行っております。 シルクスクリーンの製版を外注すると高額になるケースもありますが、 HANDoの製版サービスは、独自の何度も張り直しできるワンタッチフレームを使用しているため、 初期投資もランニングコストも安く抑えて、シルクスクリーンプリントをお楽しみいただけます。 必要なもの&かかる費用 HANDoのシルクスクリーン製版サービスを利用した場合、 ワークショップで最低限必要なものは下記になります。 ①製版済みスクリーン版とフレームのセット ②シルクスクリーンスターターキット 1版 4,070 円 ~ (※ 製版サイズにより異なる) 1点 1,540 円 ~ 合計 5,610 円 ~ ※スターターキットの中にインク100gが1つ含まれます。(インク100gで20~30枚プリント可)※1版10枚程度の印刷を推奨。それ以上印刷する場合は10枚毎に1版ストックとして準備することがおすすめ ③ その他用意するもの・プリントするTシャツやトートバッグ・ウエス&水(版のお掃除用)・ドライヤー(自然乾燥でもOK)・スキージやヘラを置いておくもの(石鹸置きや鉛筆立てなどが便利)・新聞(机を汚さないために敷く)・ゴミ袋(汚れたウエス等を捨てる) 実際の購入例) 運営スタッフ : 3名開催時間 : 11:00-16:00 (5時間)想定参加人数(対応可能人数) : 60~80人デザインは花と鳥の2種類、それぞれあか・みどり2色ずつ用意。お客さんが好きな組み合わせを選んでプリントをするようなワークショップを開催したい! 合計 36,520 円 アイテム数量単価価格備考フレーム+版ミドルサイズ210×210mm45,940円23,760円(花あか/花みどり/鳥あか/鳥みどり)各1セットずつ版のみ(ストック用)ミドルサイズ210×210mm41,540円6,160円同上スターターキット(スキージ23cm)41,650円6,600円プリントに必要なツールがそろったセット(スキージ,インク,パネル,スプレーのり,ヘラ)各1個ずつ ※インクの色は選べます <ランニングコスト>Tシャツくんフレームは、スクリーンを何度も張り直しできる、再利用可能なフレームです。リピート注文する場合はスクリーン版のみを購入し、張替えて使用することができるので、かかる主なランニングコストは下記のみで経済的。インクは100gで20~30枚プリントできます。 ・スクリーン版のみ 1,430 円 ~・インク100g 748 円 ~ <プリントする素材の選び方>当社のスターターキットに入っているインクは、初心者の方にも使いやすい水性インクとなっています。水性インクは、油性インクに比べて溶剤などを必要とせず、水洗いで簡単にお掃除できるためです。 水性インクの適応素材は、綿100%もしくは綿50%以上の綿ポリ混紡素材、紙、木材となります。まず選ぶなら、トートバッグや靴下、Tシャツなどがおすすめ!段差があると失敗しやすいシルクスクリーン。まずはマチが少なく、薄手の生地がおすすめ。また、黒や赤などの濃色生地にはインクが発色しづらいため、白や生成りなどの淡色素材を選びましょう。 薄手でマチのないトートバッグ 靴下 Tシャツ シルクスクリーンワークショップの流れ&人手 人手もどれくらい必要なのか気になるところ。 <配置イメージ> まずは、物の配置イメージについて。W150×D90くらいのテーブルを2台横に並べ、スタッフとお客さんでテーブルを挟んで向かい合うように立つとスムーズです。 <ワークショップの流れ>次にワークショップでお客様に体験いただく際の流れや必要な人手を簡単に説明します。 時間 : 1人10分程度スタッフ : 2名 ① デザインやプリントするもの、インクの色を選ぶ(約2分) ② プリント位置を決め、インクをのせて刷る(約2分) ③ プリントした作品をドライヤーで乾かす(約2分) ※Tシャツなど洗濯するものはさらに中温でアイロンをあてる ④ 版のお掃除(約3分) 版の裏面を濡らしたウエスでふきとり、最後に乾いたウエスで乾拭きする ざっくりいうと、上記のような流れになります。スムーズにいけば一人あたり大体10分ほど。各工程でお客様1人につき2人スタッフが必要となります。もし、同時に何人かお客様に体験していただく場合は、その分スタッフの人数も必要となります。 当日対応できるスタッフの人数が少ない場合、混み合ってきたら整理券を配布するなど、一度に体験いただける人数を制限することも考えましょう。焦るとお客様の作品を汚してしまったり、トラブルのもとに…。最初は余裕をもって! まずはご相談ください! 今回はシルクスクリーンワークショップのやり方をざっくりと紹介させていただきました。まったくシルクスクリーンをやったことがない方も、ぜひまずは当社へご相談ください! ECサイトからワークショップ用に当社の製版サービスをご注文いただいたお客様には、シルクスクリーンのやり方を一からレクチャーも行っております!(オンラインまたは対面が選べます) シルクスクリーン製版サービスのご注文はこちらから! レクチャーお申込みフォーム 必須お名前 必須ふりがな 任意会社名・団体名など 必須メールアドレス 必須メールアドレス(確認用) 必須お電話番号 必須ご希望のサポート方法Tシャツくん簡単レクチャー(対面)Tシャツくん簡単レクチャー(オンライン)Tシャツくんしっかりレクチャー(対面)その他のご相談 必須ご希望の日時※土日祝休業のため、平日10時~16時でご指定ください 第一希望 —以下から選択してください—10:0010:3011:0011:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:00 第二希望 —以下から選択してください—10:0010:3011:0011:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:00 第三希望 —以下から選択してください—10:0010:3011:0011:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:00 必須ご使用目的(複数選択可)趣味作品制作販売商品制作ワークショップ利用その他/未定 必須ご相談内容 ※Tシャツくんをお持ちの方は機種(ワイド・ミドル・ジュニア)もお知らせください。 お申し込みに際しては、以下の個人情報保護方針をご確認の上、 同意いただける場合は「プライバシーポリシーに同意する」を押した後で、 確認画面へお進みください。 当社のプライバシーポリシーはこちら 必須プライバシーポリシーに同意する document.addEventListener( 'wpcf7mailsent', function( event ) { setTimeout( () => { location = '/support/complete/'; }, 1000 ); }, false );

-

シルクスクリーンで写真を刷ろう!①【網点とは?データの作り方は】

シルクスクリーンで写真をプリントすると面白い!というのをご存じですか??いつもの写真もこんなふうに! 元の写真 「こん」でプリント! インクの色を変えるだけでイメージもがらり! 「さくら」でプリント 「みどり」でプリント 写真をシルクスクリーンプリントするためには、シルクスクリーン用のデータに作り変える必要があります。 写真をモノクロコピーするだけじゃダメなの?と疑問に思う方もいるかもしれませんが、シルクスクリーンの原稿は真っ黒が原則!グレーなどの中間色は製版できません。 モノクロコピーした原稿 グレー部分はスクリーンが抜けませんでした シルクスクリーンでは、写真データを【網点処理】をすることでグラデーションを表現します◎ というわけで今回は写真をシルクスクリーンでプリントするための ・写真データの作り方 ・オススメの線数 などについて、詳しく解説していきます! ◎目次① データの作成 1.Photoshopで写真を開く 2.サイズと解像度を設定 3.グレースケール化 4.モノクロ2階調→網点設定 └「線数」とは └「角度」とは └「網点形状」とは 5.データ完成!② プリント③ フルカラープリントもできる?④ まとめ ① データの作成 1.Photoshopで写真を開く まずは、プリントしたい写真をPhotoshopで開きます。 東京タワーの写真をPhotoshopで開きました 2.サイズと解像度を設定 次に、「サイズと解像度」を設定します。メニューバー〈イメージ〉→〈画像解像度〉を選択 画像解像度の設定 以下のダイアログボックスが表示されたら、プリントサイズを設定します。 ・幅、高さを入力(左の鎖マークを繋げた状態で設定)・解像度は「300」と入力(単位は「pixel/inch」) ダイアログボックスで数値を指定 3.グレースケール化 次に、写真をグレースケールの状態に変更します。グレースケールとは、白と黒の中間色であるグレーの濃淡を254階調(グラデーション)で表現すること。 メニューバー〈イメージ〉→〈モード〉→〈グレースケール〉を選択 グレースケール化 「カラー情報を破棄しますか?」というメッセージが表示されたら、〈破棄〉を選択してください。 〈破棄〉を選択 4.モノクロ2階調→網点設定 グレースケール化したデータをモノクロデータにします。 シルクスクリーンではグレーをそのまま表現することはできないので、代わりに「網点」で階調を表現します。(網点については次の章!)網点を設定するために、グレースケール化した写真から一旦階調を取り去ります。 メニューバー〈イメージ〉→〈モード〉→〈モノクロ2階調〉を選択 モノクロ2階調 モノクロ2階調を選択すると、2つのダイアログボックスが出てきます。 ひとつ目の「モノクロ2階調」の設定では・解像度の出力:300pixel/inch・種類:ハーフトーンスクリーンと入力し、OKをクリック。 モノクロ2階調設定 ふたつ目の「ハーフトーンスクリーン」のダイアログボックスでは、網点の設定をします。(重要!) 網点(ハーフトーン)とは、印刷物の濃淡を表現するための小さな点のこと。網点の密度や大きさでグラデーションを作り、1色印刷でも豊かな表現を刷ることができます。 網点のオススメ設定は・線数 :15線・角度 :45度・網点形状 :円です。 オススメの設定 線数とは? 線数10、15、30、40の比較 ※角度:45度 網点形状:円 サイズ:150×100mm 線数とは、網点の密度のこと。すなわち、印刷の細かさ。線数が大きいほど精密な表現になり、小さいほどドットが粗くなります。 ちなみにTシャツくんでは、線数が大きい(=ドットが細かい)ほど製版の難易度がアップします。この後の〈②プリント〉の章でお話しますが、Tシャツくんで製版する場合、オススメは10~15線です。 角度とは? 45度、25度、90度の比較※線数:10 網点形状:円 サイズ:150×100mm 角度とは、網点が並ぶ方向。フルカラーでプリントする場合には重要な設定になりますが今回のように1色印刷であれば、お好みの設定で構いません。 網点形状とは? 網点形状の比較※線数:10 角度:45 サイズ:150×100m 網点形状とは、その名のとおり網点の形。「点」と言いながら、ラインや円、クロスなど様々な種類を選べます。こちらもお好みで設定してみてくださいね! 5.データ完成! 網点の設定を完了すれば、データが完成です。ここからはいつも通り、専用用紙に出力してから製版をしていきましょう! ② プリント さて、いよいよ製版とプリントです!線数10、15、30の3パターンでプリントしたものがこちら。 10線でプリント(左:全体 右:拡大)※角度:45度 網点形状:円 サイズ:150×100mm 15線でプリント(左:全体 右:拡大)※角度:45度 網点形状:円 サイズ:150×100mm 30線でプリント(左:全体 右:拡大)※角度:45度 網点形状:円 サイズ:150×100mm 【10線~15線】 レトロでアートな雰囲気に。シルクスクリーンならではの味があります◎製版も印刷も比較的簡単で、シルクスクリーンに慣れていない方でも挑戦しやすいですよ。ただし、10線はドットの存在感が大きいので写真によっては被写体がわかりづらくなるかもしれません。 【30線】 きめが細かく、実際の写真に近い見え方になりました。ただし、Tシャツくんでのアナログ製版ですとサイズによっては骨が折れる作業かも…。 30線で写真に忠実にプリントしたい!という方は、デジタルによる製版が可能な製版サービスのご利用も合わせてご検討くださいね!※製版サービスの場合でも目詰まりは注意です https://www.hando-horizon.com/fukugyo/logosuru/ デザインの細かさと製版・プリントの関係性についてはこちらの記事でも解説しています。 https://www.hando-horizon.com/labo/11282 https://www.hando-horizon.com/labo/11370 ③ フルカラープリントもできる? ズバリ、できます!データの作成方法やプリント工程が多くなり少々手はかかりますがフルカラーも面白いですよ♪フルカラープリントのやり方は、こちらの記事で解説していますので是非ご覧ください!

シルクスクリーンで写真を刷ろう!②【フルカラープリント編】 ④ まとめ いかがでしたでしょうか?いつもの写真ががらりと印象が変わり、おもしろいですよね! 網点の設定の仕方でも仕上がりの印象が違うので是非いろいろなパターンで試してみてくださいね。 HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。 シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!イベントでシルクスクリーンをやってみたい! など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。 シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。 >「ものつくりLABO」記事一覧 > イベントレポート一覧 > お問い合わせフォーム