シルクスクリーンのメッシュの粗さによる違い「メッシュとは?」~おぎこラボ

シルクスクリーンのメッシュって一体何?選ぶ基準は?

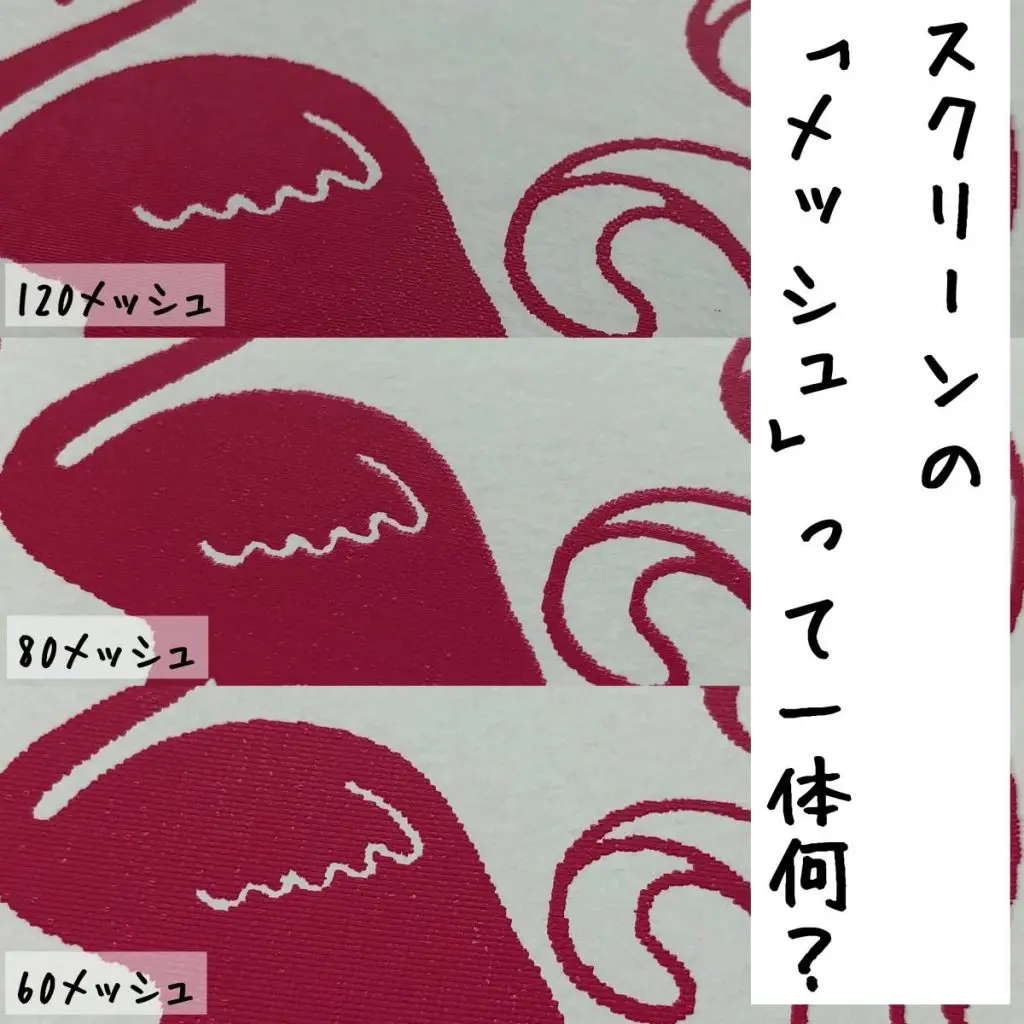

120メッシュ、80メッシュ、60メッシュ…色々あるけど結局どれがいいの?何が違うの?というかメッシュって何?なんて疑問を解決すべくまたまた実験!

シルクスクリーンのメッシュって一体何?

シルクスクリーンにおけるスクリーンのメッシュとは、いわゆる目の粗さ、細かさのこと。スクリーンの素材はナイロンやテトロン(ポリエステル)などの繊維で、メッシュの数は1インチの中にその繊維の糸が何本織られているか、という数字です。昔は本物の本物のシルク(絹)が使われていたんだとか!

目の細かいものほど数字が大きくなります。シルクスクリーンのメッシュの種類は50~500くらいまでと幅広く存在しますが、一般的によく使われているのは60~120あたり。

メッシュが細かいスクリーンはデザインの再現度は高いですが目詰まりしやすいため、目詰まりしにくいインクを選ぶなど工夫をするのがおすすめ。対して、メッシュが粗いスクリーンはデザインの再現度は低くなりますが目詰まりしにくいという利点があるので、布へのベタ印刷などに向いています。ラメ入りインクなども粗めのメッシュを選んでくださいね!細かいメッシュだとラメが目詰まり綺麗に印刷できないのです。

でも実際どんな感じなの?というのはやっぱり論より証拠!実際に実験してみましょう~!

(シルクスクリーン用のスクリーンは弊社ECサイトHANDo WEBSHOP Tシャツくんスクリーンからもご購入いただけます。)

60メッシュ、80メッシュ、120メッシュの違い

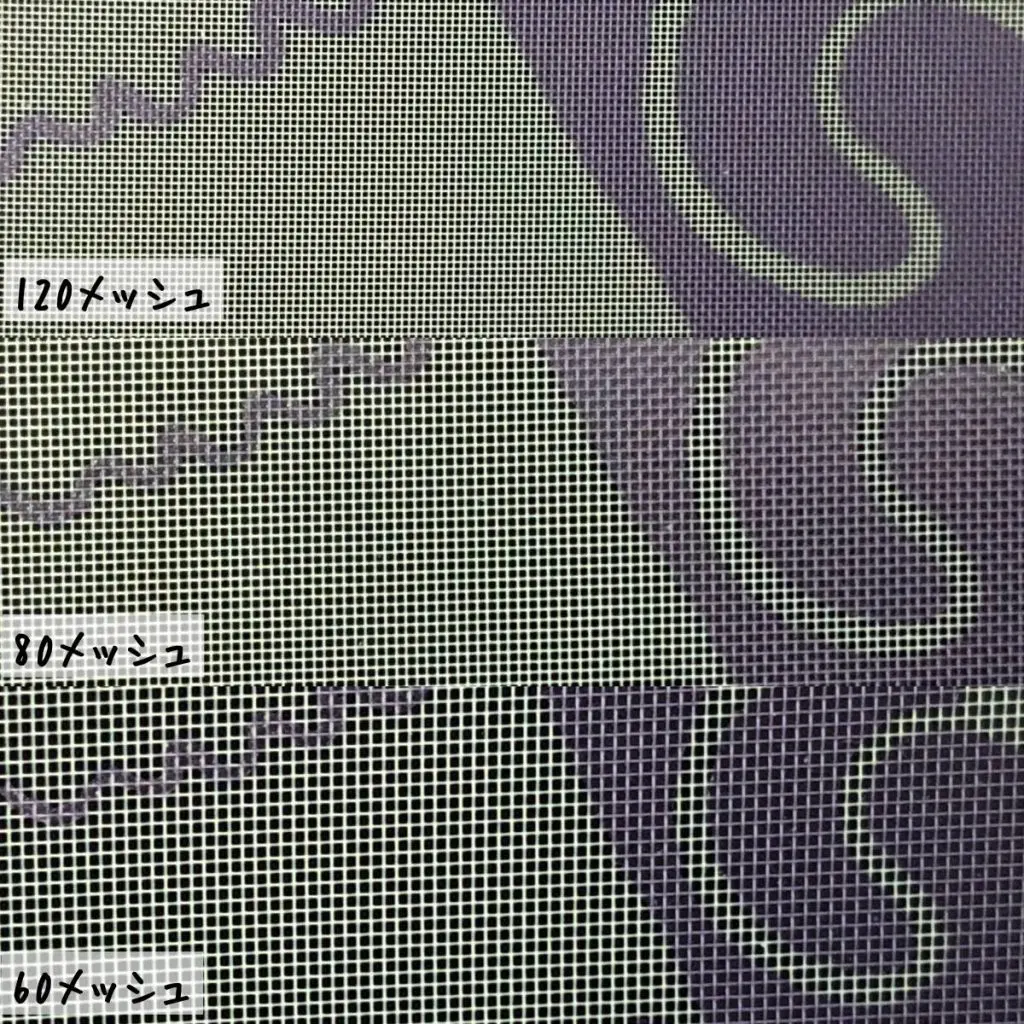

まずはインクを乗せて刷る前のスクリーンを見てみましょう。

おお~!これは一目瞭然ですね!120メッシュは網目が細かく、80、60メッシュとメッシュが粗くなるにつれて網目が大きくなっています。スクリーンを触った感じも120メッシュはわりとなめらかですが、60メッシュはザラザラとした感じ。スキージで刷った時もザリザリ…ジジジ…という感触があってなかなか違いが面白いのです。

では実際にインクを乗せて刷った時にどんな違いがあるのか?レッツ実験!

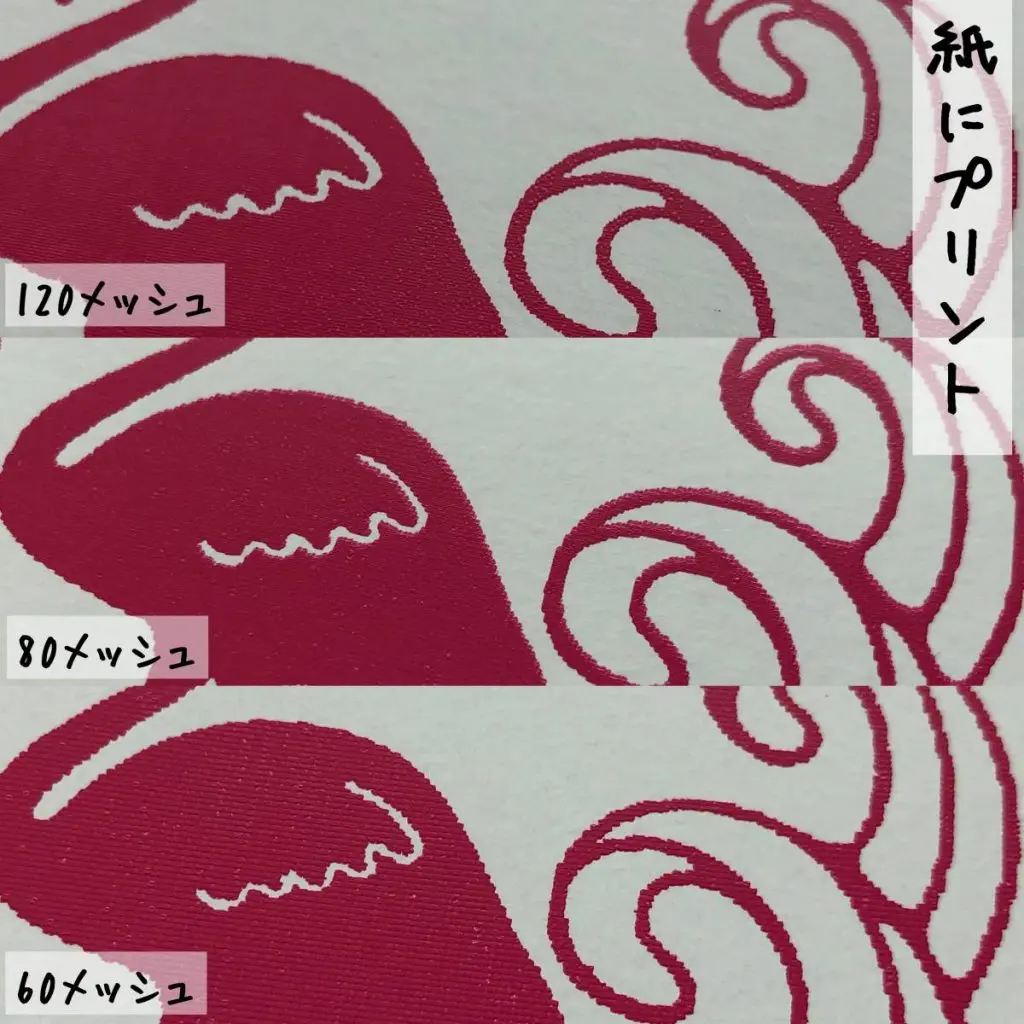

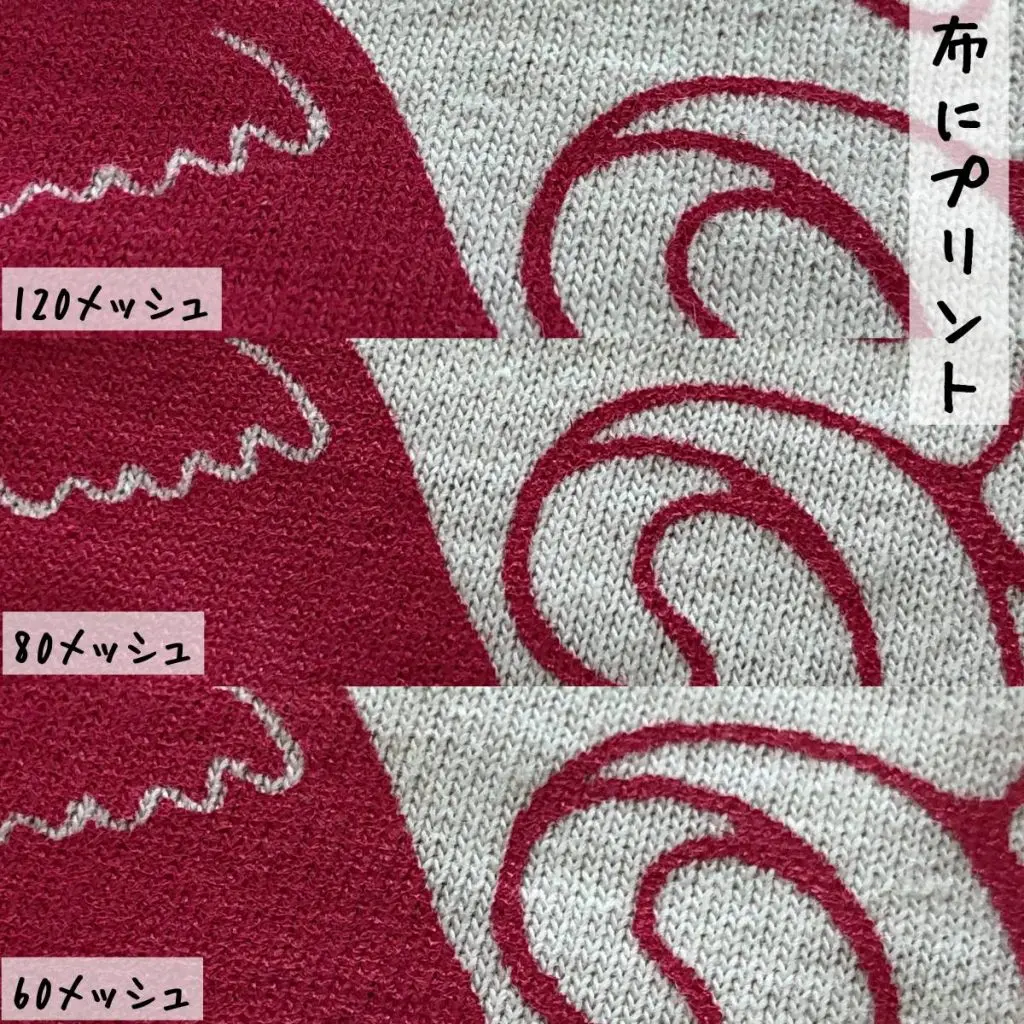

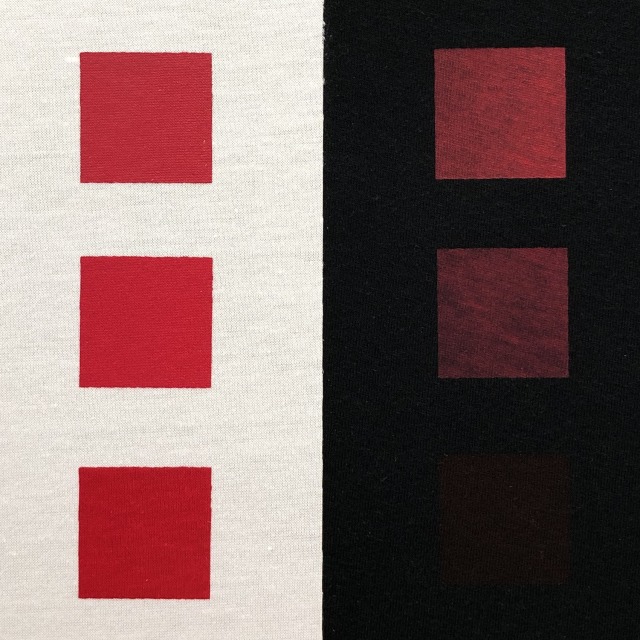

それぞれのスクリーンで実際に紙と布にプリント

まず、60メッシュ、80メッシュ、120メッシュのスクリーンで同じデザインをプリントしたサンプル画像を見てみてください。

どうでしょう?見ていただくだけでメッシュの違いによる仕上がりの違いを感じていただくことができると思いますが、もう少し詳しく見ていきましょう。

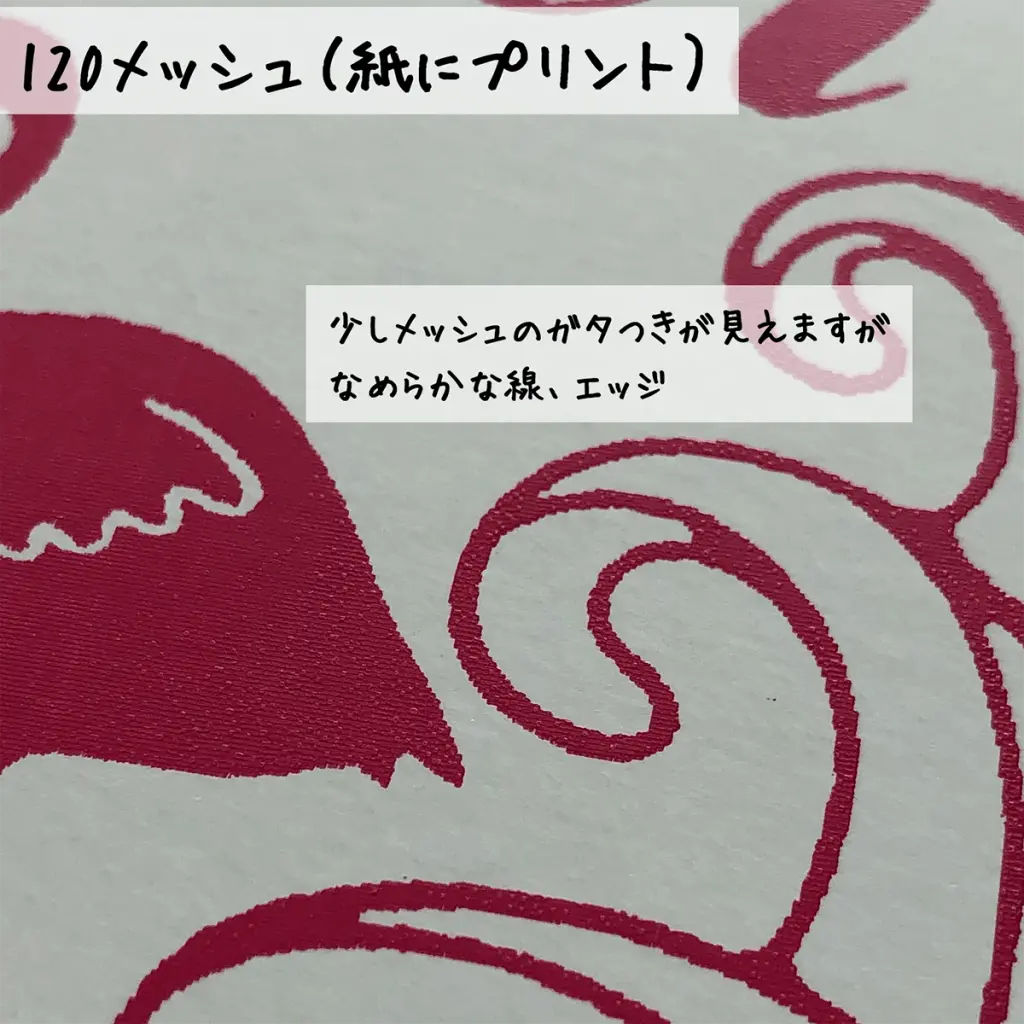

120メッシュで紙にプリント

やはり紙なので少しメッシュのガタつきが見えますが、なめらかな線、エッジです。120メッシュは弊社Tシャツくんの標準スクリーンなのでどれを使えばいいか分からない!なんて場合はまず120メッシュをお試しくださいね。ベタが多いデザインも、細かい線があるデザインもだいたいのものは120メッシュでOK。

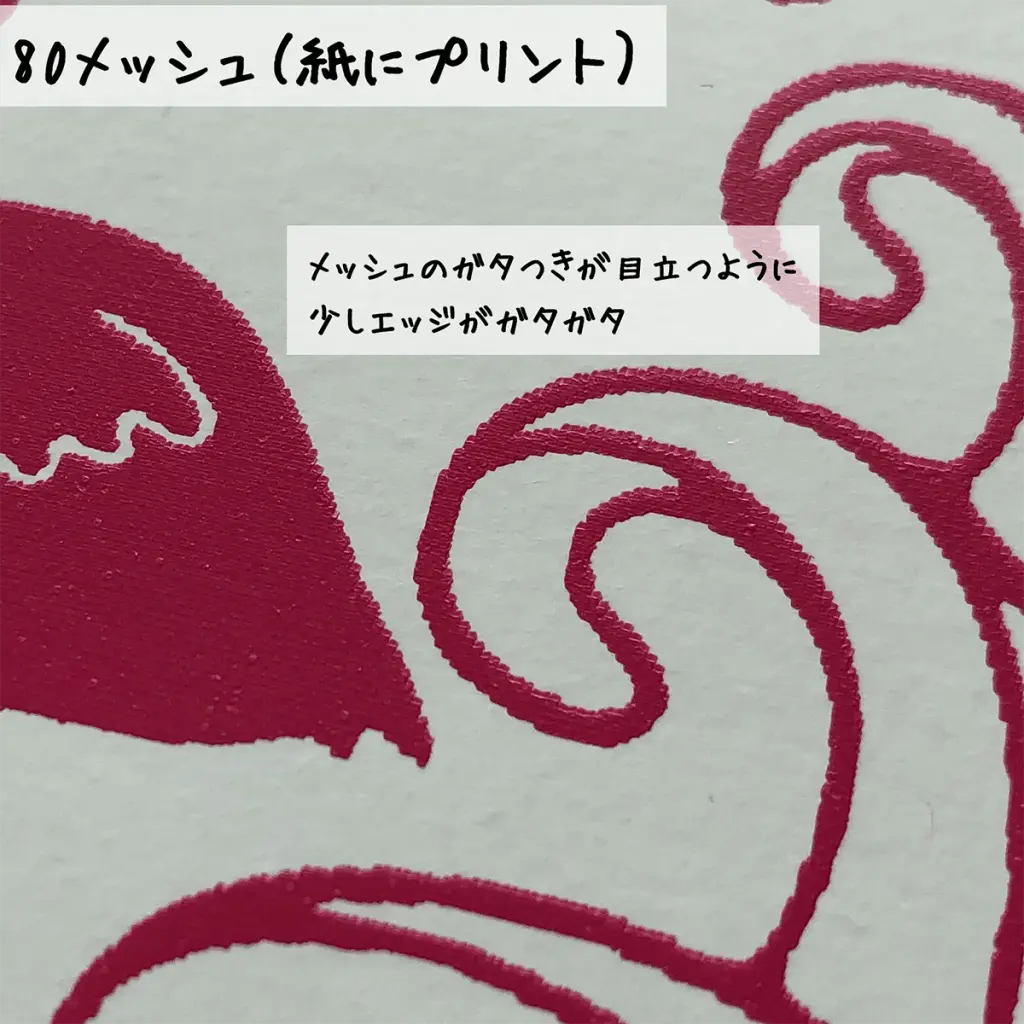

80メッシュで紙にプリント

80メッシュだと少しガタつきが目立つようになってきます。紙の場合は、布のように馴染むことがないのでやはりエッジがガタガタとしているのが見えてくるように。ただ120メッシュよりも網目が大きいのでたくさんインクが落ちるというメリットが。ラメが入った金銀インクなどはまず80メッシュをお試しください!こってり綺麗にキラキラが印刷できますよ~。

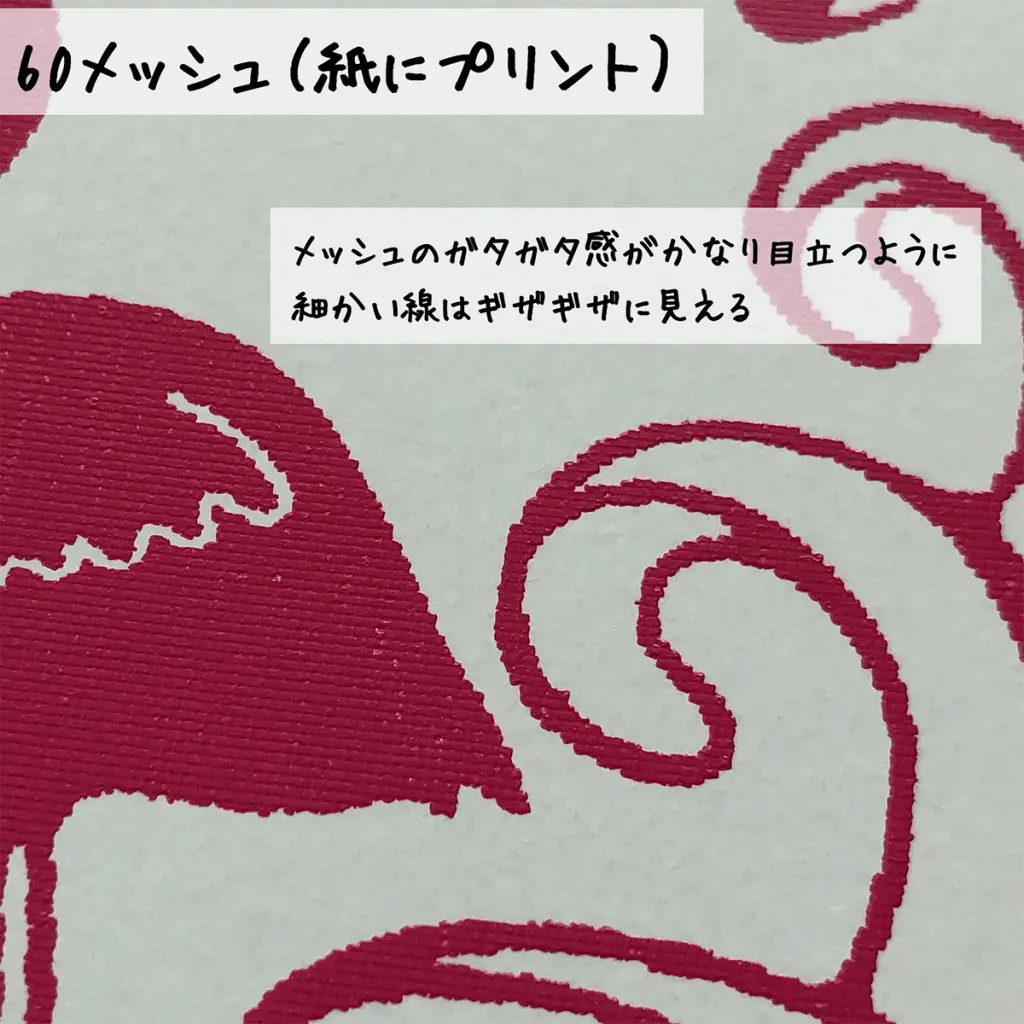

60メッシュで紙にプリント

メッシュのガタガタ感がかなり目立つように…細かい線はギザギザに見えます。紙に60メッシュはあまりおすすめできないかもしれません。が、このガタつきを活かすことで味が出るようなデザインであれば◎60メッシュは80メッシュよりも更にインクがたくさん落ちるので黒い紙に白いインクをこってり濃く乗せたい!なんて時は良いかもしれません。

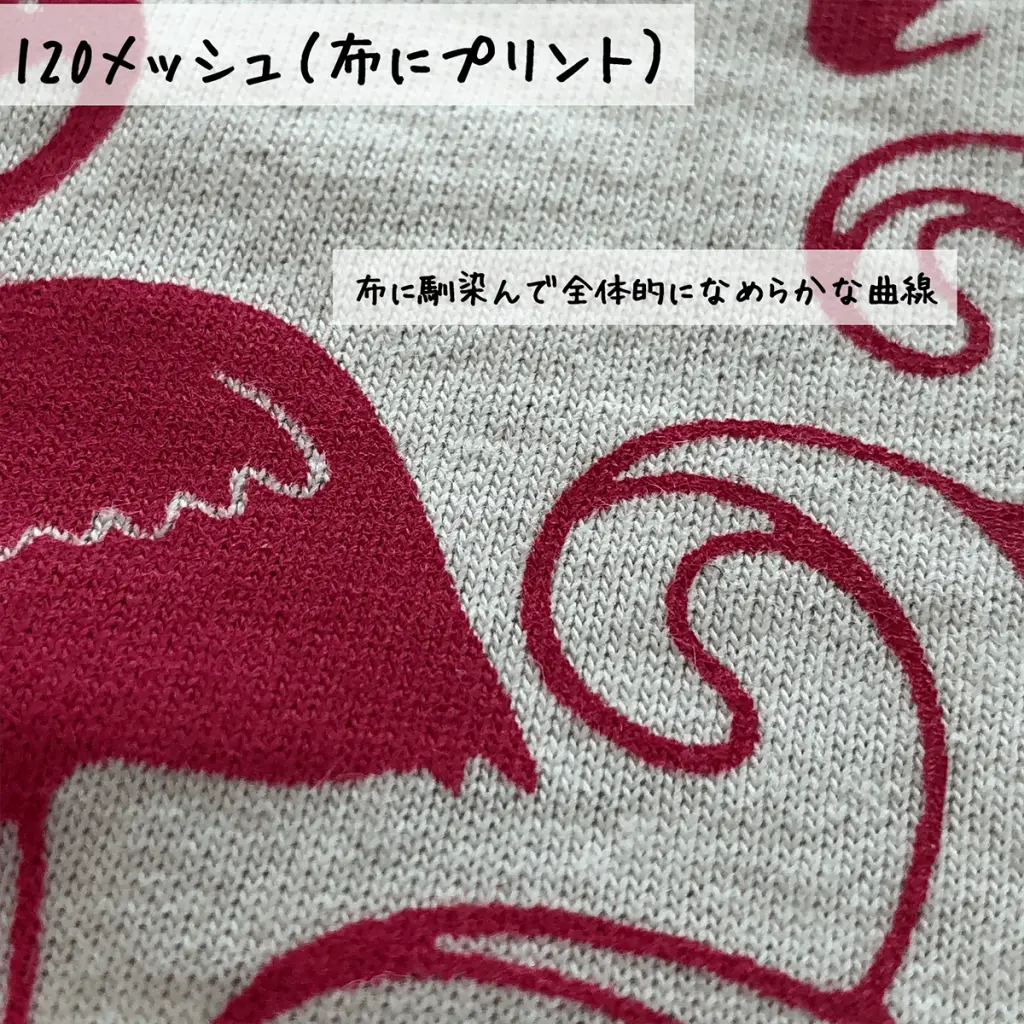

120メッシュで布にプリント

布に馴染んで全体的になめらかな曲線でプリントできました。Tシャツくんの本領発揮です。ベタも細い線画も見事に再現してくれました。今回は綿100%のTシャツにプリントしていますが、Tシャツくんインクは様々な素材に対応したインクがあるのでドライTシャツなどポリエステル素材や、ナイロン素材にもプリントすることができます。

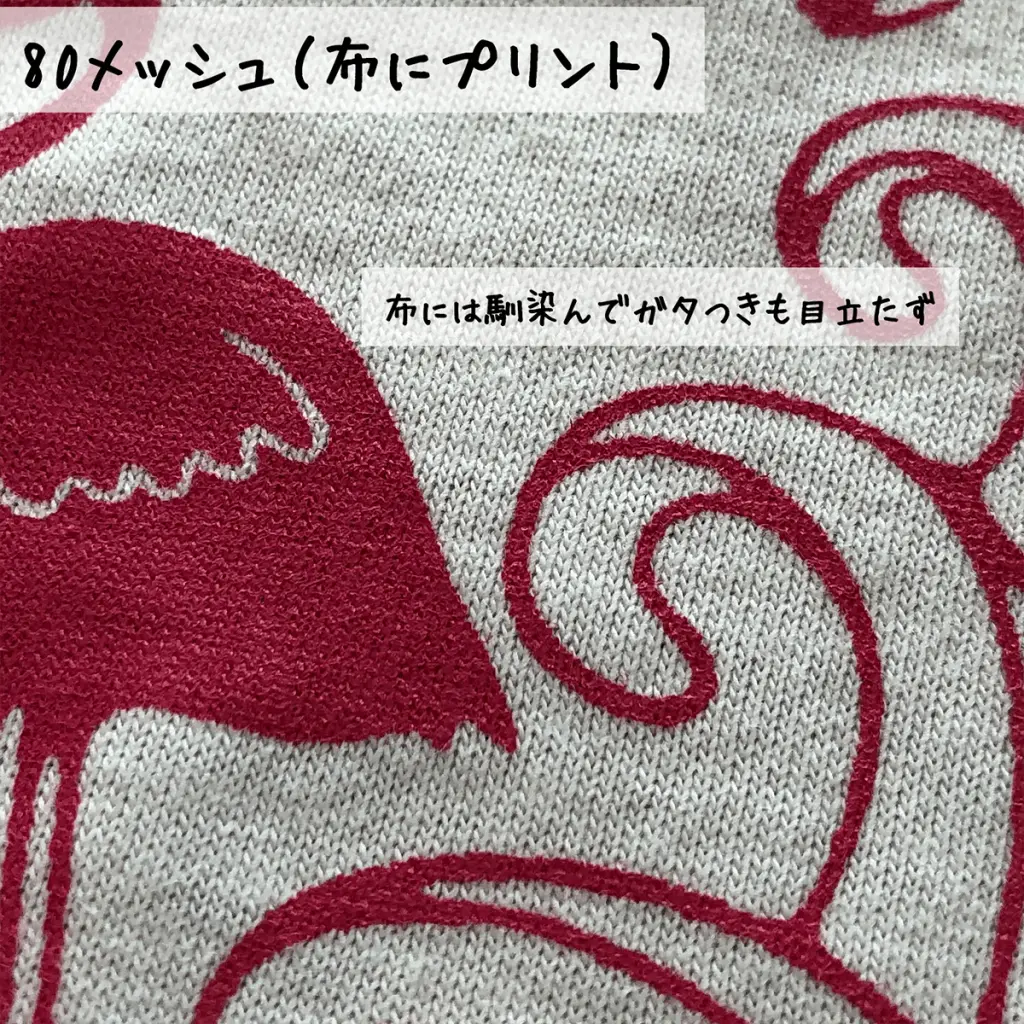

80メッシュで布にプリント

布には馴染んでガタつきも目立たずプリントできました。紙にプリントしたときよりもガタつきは目立ちませんね!120メッシュよりも網目が大きいのでたくさんインクが落ちるというメリットがあります。ラメが入った金銀インクなどはまず80メッシュをお試しください!こってり綺麗にキラキラが印刷できますよ~。

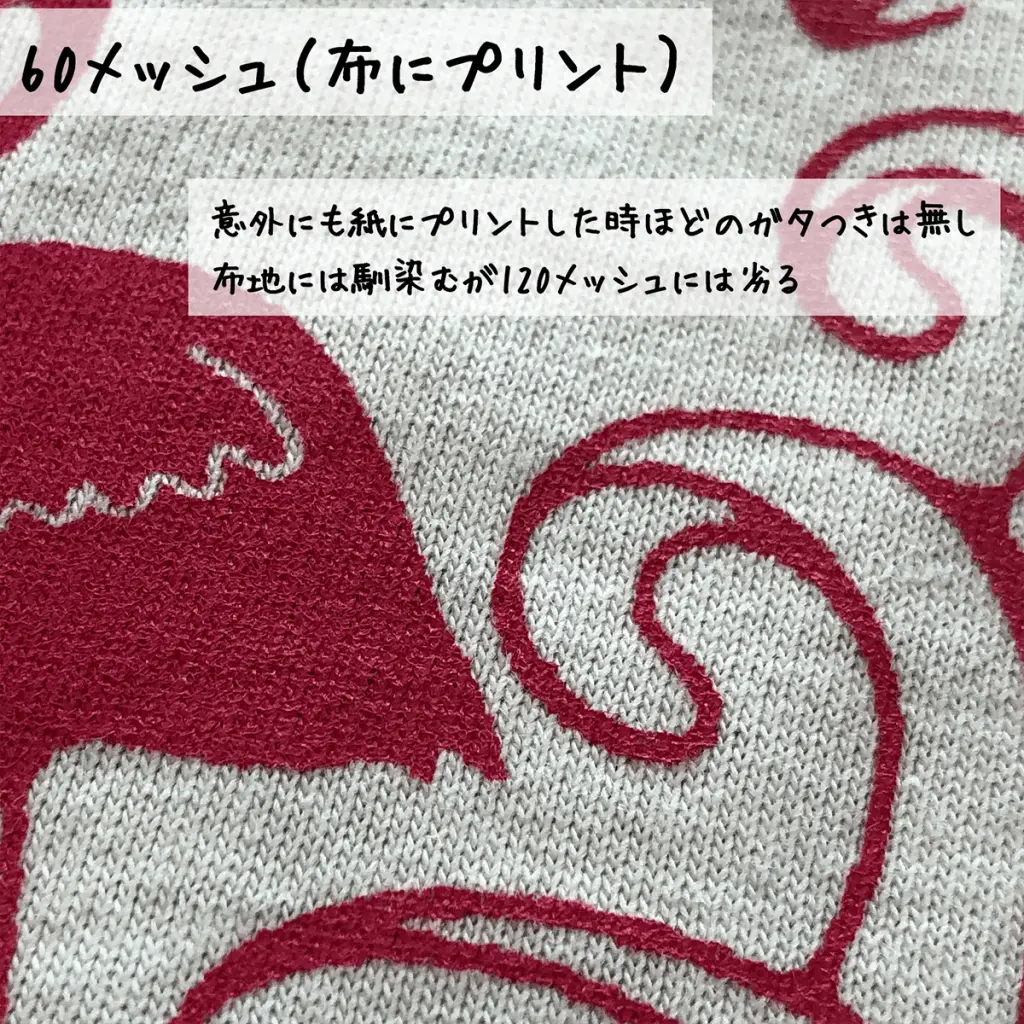

60メッシュで布にプリント

意外にも紙にプリントした時ほどのガタつきはありません!しかし、布地には馴染みますが120メッシュには劣りますね。紙へのプリントに60メッシュはあまりおすすめできないと言いましたが、布であれば黒い生地に白インクをこってりはっきりプリントしたい!という場合におすすめ。120メッシュで白が薄いな~とお悩みの方は、黒いTシャツ×60メッシュ×ベタ多めのデザイン×白インクの組み合わせは一度試していただきたいです。

シルクスクリーンのメッシュについてまとめ

シルクスクリーン印刷のメッシュとは?

シルクスクリーンは孔版印刷の一種で、メッシュ(網の目)状のスクリーン(版)にインクを通過させる孔(あな)をあけて印刷する技法です。メッシュとはその孔(あな)の数(粗さ、細かさ)のことで、メッシュの数は1インチの中に何本の糸が織られているかという数字です。

メッシュが細かい

→デザインの再現度は高いが目詰まりしやすい。細かいデザインを印刷したいときや、紙に印刷するときにおすすめ。

メッシュが粗い

→デザインの再現度は低いが目詰まりしにくく、落ちるインクの量も多くなる。ラメが入った金銀インクや、黒いTシャツに白インクをはっきり濃く乗せたいときにおすすめ。

メッシュの選び方

上記を参考にして、印刷したいデザインが線画が多いかベタが多いか。布の色やインクの種類、素材によって出来上がりを想像しながら選ぶのが◎

以上、今回はシルクスクリーンのメッシュの違いについて実際の違いを画像で見ながら説明しました。基本的には標準の120メッシュからお試しいただくのがおすすめですが、80、60と目が粗くなるにつれて落ちるインクの量も多くなるので、ラメが入った金銀インクや黒いTシャツに白インクをたくさん乗せたい!なんてときは80メッシュや60メッシュが向いていたり。

同じデザインでも使うメッシュによって仕上がりの雰囲気も変わったりしますので、お好みで選ぶのもアリです。

次回は実際に金銀インクだとどう違うのか?白の発色に差は出るのか?などをご紹介予定!お楽しみに~

おすすめ記事

labo-

Tシャツくん シルクスクリーンインク全種ご紹介!水性・油性の違いも。

シルクスクリーンインクは大きく分けて水性インクと油性インクの2タイプがあります。 さらに水性インクは7種類、油性インクは3種類。実はTシャツくんインクはたくさんの種類があるのです! Tシャツくんのインクと素材の対応表 そこで今回はTシャツくんインクを全種類、特長と合わせてご紹介していきます! ◎目次① 水性インクと油性インクの違い② Tシャツくん水性インク(全7種類) 【3種の基本インク】 ・基本のインク「プレーン」「リッチ」「ソフト」 ・ソフトインクのオプション「クリアインク」 【4種の特殊インク】 ・「ウレタン」インク ・「撥水」インク ・「発泡」インク ・「蓄光」インク③ Tシャツくん油性インク(全3種類) ・油性インク ・マルチインク ・ナイロンインク④ まとめ ① 水性インクと油性インクの違い 水性インク: 誰でも扱いやすくお掃除も楽チンなので一般的に多く使われています。印刷面もやわらかめで、自然乾燥だけで洗濯OKなインクも! デメリットは「乾きやすい」こと。手早く作業をしないと版が目詰まりしてしまう可能性があります。(が、2022年9月にリニューアルしたTシャツくんインクは水性でも目詰まりしにくくなりました!後ほど詳しくご紹介します♪)また、Tシャツくんの水性インクは〈ノンホルマリン〉という点も魅力のひとつ。ホルムアルデヒドが入っていないためベビー用品やペット用品にも安心です。 油性インク: 布はもちろん、プラスチックや金属にプリントできるインクもあり、業務用としても使われています。綺麗に発色させるのが難しい黒いTシャツへのプリントも、パキっと色が乗ります◎デメリットは、「扱いが難しい」「熱処理が必須な場合が多い」「掃除が面倒」ということ。専用溶剤でのお掃除が必要になるので、キツイ臭いが気になることも…。 それぞれどのような種類があるのか、ここからはTシャツくんシリーズを一挙ご紹介! ② Tシャツくんの水性インク(全7種類) 【3種の基本インク】 ・基本のインク「プレーン」「リッチ」「ソフト」 スタンダードなインク3種。 はじめてシルクスクリーンをする方、Tシャツ、布など基本的な素材に刷ってみたい! という方はまずはこの中から選んでみてくださいね。 この3つは、発色や目詰まり進行速度に違いがあります。それぞれの特長を比較してみてみましょう! 基本インク3種の発色の違い プレーン(全24色) リッチとソフトのいいとこ取り!まずはコレ!乾燥速度を遅らせているので、目詰まりしにくく扱いやすいインクです。濃い色の素材よりは淡い色の素材におすすめ。 (ひとことメモ)実は以前のTシャツくんインクはかなりこってり仕様で「目詰まりして使いにくい…」と言われたことも。 Tシャツくんインク使うのやめちゃった!という人にこそ使っていただきたいインクです! >商品ページはこちら リッチ(全32色) 濃色生地へのプリントが得意◎一般的に水性インクは、黒や赤などの濃色生地へのプリントは色が沈みやすいのですが、「リッチ」は比較的色が乗りやすく好発色。(色により差はあります) 特に「しろ」や「きん」「ぎん」などのラメ入り、「みんと」「らべんだー」「さくら」「そーだ」「れもん」などのパステルカラーはよく発色します◎ ただし、インクがこってり仕様で乾燥しやすいので、目詰まりには注意が必要です。 >商品ページはこちら ソフト(全5色) 「ソフト」はいわゆる「染み込み系」と呼ばれるインク。生地の質感を損なわずやわらかな仕上がりで、手ぬぐいやタオルなど肌に触れるもの、ベビー服などにオススメです。良い意味でシルクっぽくないような、布の色が染まったような仕上がりになります。紙にプリントすると印刷面がサラサラなので本の中身にも使えます。またプレーンよりさらに目詰まりしにくいので、時間をかけて作業しても大丈夫◎ただし、布によく染み込むので濃色生地にはほとんど発色しません。 >商品ページはこちら ● プレーン・リッチ・ソフト共通適応素材:綿、綿混紡(綿割合50%以上)、紙、白木等水でのお手入れ、お掃除:OK 印刷したい素材によって、使いやすそうなインクを選んでくださいね! 〈 基本インク3種の関連記事 〉 徹底比較!プレーン・ソフト・リッチ…どれがおすすめ?インクの選び方。 リッチ・プレーン・ソフトを黒い生地に刷ってみる ラメインクのインパクトを楽しもう!- 金・銀・カラー ・ソフトインクのオプション「クリアインク」 「ソフト」に混ぜて使うことでより透明感を出すことができるインク。ソフトはそのまま使っても色の重なりが表現できますが、クリアインクを混ぜることによって水彩絵の具のような表現ができます◎表現のバリエーションが広がりますよ! >商品ページはこちら 〈 クリアインク関連記事 〉「シルクスクリーン「ソフト×クリア」であそぶ!写真の網点加工製版も」 【4種の特殊インク】 ・「ウレタン」インク 吸水・速乾性の高いドライTシャツなどポリエステル100%素材にも使えるインク。インク自体に伸縮性があり、素材と一緒に伸びてくれます。部活やジムなど運動する時に着るポリエステルのTシャツなどに特におすすめ。 >商品ページはこちら ※ナイロン素材の場合は撥水加工の有無によって定着しない場合もあります。 間違いなく定着させたい!完全にこれは撥水加工がされている!という場合には、 次に紹介する「撥水インク」もおすすめです。 適応素材:綿、ポリエステル、綿混紡、ナイロン、皮革、一部の撥水生地水でのお手入れ、お掃除:OK ・「撥水」インク(全2色) その名の通り撥水加工がされた素材にも使えるインク。扱いやすい水性インクでありながら、撥水加工生地にプリントできる!というのが最大の魅力です。今はまだ「くろ」「しろ」の2色展開ですが、今後色数増やしていくかもしれません! >商品ページはこちら 〈 撥水インク関連記事 〉「撥水」インクでアウトドア用のテントに刷ってみた! 適応素材:ポリエステル、ナイロン水でのお手入れ、お掃除:OK※専用の「硬化剤」が必ず必要になるのでお忘れなく! ・「発泡」インク(全8色) 「発泡」インクは、もこもこと膨らむインク! 通常通り印刷したあと、裏面からスチームアイロンをあてるだけ。ぷっくりと仕上がる印刷面は靴下のワンポイントなどにもオススメです◎ 普通のシルクスクリーンじゃ物足りない、ちょっと変わった印刷を試してみたい、という方はぜひ挑戦してみてくださいね! >商品ページはこちら 〈 発泡インク関連記事 〉発泡インクを使ってハロウィンのグッズ作りに挑戦! 適応素材:綿、綿混紡(綿割合50%以上)水でのお手入れ、お掃除:OK ・「蓄光」インク(全5色) 「蓄光インク」は暗闇で緑色に光るインク。子供のころに見た、暗闇で緑色に光るキーホルダーなど…覚えていませんか?手の中に閉じ込めると光ったアレです!プリント後、太陽や蛍光灯の下に置き、暗いところへ移動させると緑色に光ります。ちょっとひと手間加えたいときや、ライブTシャツ・衣装などにもよさそう◎ >商品ページはこちら 適応素材:綿、綿混紡(綿割合50%以上)水でのお手入れ、お掃除:OK ③ Tシャツくんの油性インク(全3種類) ・油性インク(全6色) スタンダードな油性インク。 金属やガラス、プラスチックなど、表面が固くインクが沁み込まないものにプリントすることができます。かなりサラサラとしているインク、かつ、かたいものへのプリントが多いので、スクリーンは目の細かい120~230メッシュをおすすめします。使用後の掃除は、ふきとり&うすめ液でのふき取りが必須です。 >商品ページはこちら 適応素材:紙、木、金属塗装品、プラスチック、ガラス、アクリル、塩ビなど水でのお手入れ、お掃除:NG!!(ふきとり&うすめ液での拭き取り要) ・マルチインク(全12色)※在庫限り終了 マルチインクは、常温では乾かないためスクリーンが目詰まりしないのが最大の特長!目詰まりを気にせずに連続して刷れるので、Tシャツ屋さんなどプロの方も愛用しているインクです。熱を加えないと定着しないのでアイロンやヒートプレス機で必ず熱処理をしましょう。 使用後の掃除は、ふきとり&うすめ液でのふき取りが必須です。 >商品ページはこちら 適応素材:綿、ポリエステル、綿ポリ混紡水でのお手入れ、お掃除:NG!!(ふきとり&うすめ液での拭き取り要) ・ナイロンインク(全6色) ナイロンサテン、ナイロンタフタ、ポリエステル、合皮や撥水加工のされている生地などに適したインク。(一部の合皮には定着しないので必ず事前テストをしてください)溶剤の臭いが強いため必ず換気をして、短時間の使用で休憩を挟むことをオススメします。 取り扱いが難しいので、撥水生地にプリントしたい方はまず水性の「撥水インク」をお試しくださいね! >商品ページはこちら 適応素材:ナイロンサテン、ナイロンタフタ、ポリエステル、合皮 水でのお手入れ、お掃除:NG!!(ナイロン専用溶液での拭き取り要)※専用の「硬化剤」が必要なインクです! ④ まとめ 今回は張り切ってTシャツくんインクを全種類紹介してみました。 こんなにたくさんの種類があること、ご存じでしたか? 目詰まりしにくく作業効率UPのためにデビューしたプレーンやソフトもぜひぜひお試しくださいね! HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。 シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!イベントでシルクスクリーンをやってみたい! など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。 シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。 >「ものつくりLABO」記事一覧 > イベントレポート一覧 > お問い合わせフォーム

-

シルク印刷とは?シルクスクリーンとの違いは?特徴・メリット・デメリットを解説

シルクスクリーン印刷 プリント作業 以前の記事でシルクスクリーンについて紹介をしたのですが、最近「シルクスクリーンとシルク印刷は何が違うの?」というご質問を頂きました。一言で答えるなら、「同じものを表す場合と違うものを表す場合があります」という非常に解りにくい答えになってしまいます。今日はいつもと少し視点を変えて、印刷方式としてシルク印刷を詳しく掘り下げてみましょう。今回の記事を最後まで読めば「ぷち印刷博士」になれること間違いなしですよ〜! シルクスクリーンについての詳しいお話は、以前の記事をご覧ください。「シルクスクリーンとは?やり方や必要なもの、印刷手順や体験できる場所を紹介」https://www.hando-horizon.com/labo/4506 目次シルク印刷とは?シルクスクリーンとの違いは?シルク印刷のメリットシルク印刷のデメリットシルク印刷のいろいろな使われ方こんなにたくさん!シルク印刷以外のいろいろな印刷方法まとめ シルク印刷とは?シルクスクリーンとの違いは? シルクスクリーン印刷 スクリーン版 最初に書きましたがこの二つの言葉は、同じものを表す場合と違うものを表す場合があります。簡単に分類をすると… シルク印刷 : シルクスクリーン印刷のこと、シルクスクリーン印刷を略したもの シルクスクリーン : シルクスクリーン印刷のこと、あるいはスクリーン自体を示す言葉シルクスクリーン印刷のスクリーンはもともとシルク(絹)でできていたというお話は以前しましたよね。(こちらの記事をご参照ください)「シルクでできたスクリーン」という意味で「シルクスクリーン」とはもともとスクリーンそのものを表す言葉でしたが、シルクスクリーン印刷を略してシルク印刷、あるいはシルクスクリーンと呼ぶこともあることから二つの意味を持つようになったのです。 シルク印刷のメリット シルク印刷の中でも、ご家庭で楽しむ場合のメリットは前回の記事でお知らせしているので、今回はそれ以外のメリットをご紹介します。 シルクスクリーン プリント後 ■濃色生地にも鮮やかに発色するシルクスクリーンプリントは、生地へのインクの沈みが少なく、発色が鮮やかです。たとえば、布に直接印刷できるインクジェットプリントでは、インクが沈んでしまい濃色生地には印刷できない場合もありますが、シルクスクリーンプリントの場合は、濃色生地対応のインクも多く流通しているため、生地の色に影響されることなく鮮やかにプリントすることができます。少し専門的なお話をすると、これはインクの粒子の大きさによるもの。インクジェットプリントよりもシルクスクリーンインクの方が粒子が大きいから沈まない!というわけです。 ■いろいろな素材に印刷できるシルクスクリーンプリントでは、印刷できる生地にあまり制限がありません。たとえばポリエステル100%のドライTシャツ、撥水加工が施されたナイロンウェア、布以外では紙やプラスチック、ガラスや金属などにもプリント可能!素材に合ったインク選びが大切です◎ ■大ロットの生産に向いている版さえあれば大量生産ができるので、基本的には枚数が多ければ多いほどお得になります。しかし、最近では小ロットの生産や、古着のリメイク、手作業で一点物を作りたい!という方も多いはず。そんなときはぜひTシャツくんを使ったシルクスクリーンプリントをおすすめします。Tシャツくんは自宅で簡単にシルクスクリーンが楽しめるキットなんですよ~! ■耐久性が高いシルクスクリーン用のインクは非常に耐久性が高いので、頻繁に洗濯するものなどにプリントしても色落ちや色褪せがほとんどありません。そのため、シルクスクリーン用のインクはそのまま筆などで布に描いてもしっかり定着する優れもの。 シルク印刷のデメリット こちらも前回記事で紹介しきれなかったシルク印刷のデメリットを解説します。■小ロットだと割高になってしまうひとつの版で大量生産ができる、というのがメリットなのでどうしても小ロットでは割高になってしまいます。しかし、最近では小ロットの生産や、古着のリメイク、手作業で一点物を作りたい!という方も多いはず。そんなときはぜひTシャツくんを使ったシルクスクリーンプリントをおすすめします。Tシャツくんは自宅で簡単にシルクスクリーンが楽しめるキットなんですよ~! ■多色刷りだと費用が高くなる多色刷りでは複数の版を用意する必要があります。2色刷り、3色刷り、4色刷りと色の数(版の数)が増えれば増えるほど版代がかさんでしまいます。 シルク印刷のいろいろな使われ方 シルクスクリーン印刷 プリント基板 シルク印刷の技術は実は身近な意外なところで使われています。中でも私が最も意外だと思ったのは、スマートフォンやPCなどの中の配線基板や半導体の中の配線も、シルク印刷が使われていることです。実際にTシャツくんジュニアを使って基板を作っている研究室もあるんだとか!また、皆さんの身近にあるパソコンのキーボードの文字や、電話やリモコンのボタンの文字なども実はシルク印刷でプリントされているんです!同じものをたくさんプリントする、というのはTシャツだけではなくこういうところにも活用されているんですね。 こんなにたくさん!シルク印刷以外のいろいろな印刷方法 さて、シルク印刷は孔版印刷の一種であり、孔版印刷全般を指す言葉としても使われている。というお話をしましたが、印刷には他にどんな印刷があるのでしょう?主な印刷方法を簡単にご紹介します。 オンデマンド印刷(トナー方式・インクジェット方式) オンデマンド印刷 レーザープリンター 会社や学校のコピー機の方式でもあるトナー方式、家庭用プリンターとして有名になったインクジェット方式などをまとめてオンデマンド印刷と呼びます。オンデマンド印刷は「版」を作らない印刷に用いる呼び方で、「版」を作らないため小数からの印刷に向いている方法です。 凸版印刷/凹版印刷 凸版印刷 印鑑 「とっぱんいんさつ」「おうはんいんさつ」は、文字どおり、「版」の凹凸を利用して印刷をします。凸版印刷は、身近なもので例えるなら「印鑑」です。版のでっぱっているところにインクを付けて、そのインクを印刷する対象(紙や布など)に転写します。凸版印刷は鮮明で力強い印刷が可能で、コントラストの強い原稿に向いています。凹版印刷は印鑑の反対で、凹んでいることろにインクを溜めるようにして印刷をします。凹版印刷は中間色の表現に優れていて、写真の印刷に向いています。凹版印刷は別名、グラビア印刷と呼ばれ、「グラビアページ」「グラビアアイドル」などの語源にもなっている印刷方法です。 平版印刷 凸版凹版に対して、凹凸のない版で、水と油の反発作用を利用して印刷するのが平版印刷です。版の制作が凸版や凹版印刷に比べて容易なので、現在はこの平版印刷をさらに応用したオフセット印刷が大量印刷の主流となっています。 オフセット印刷 オフセット印刷 イメージ 基本は平版印刷と似ていますが、平版印刷が印刷する対象(紙や布など)に直接印刷するのに対して、オフセット印刷は平版印刷の方法を使いながら、間接的に印刷をします。間接印刷とは、版から一度、インクをブランケットに移し(オフ)、ブランケットから印刷する対象にインクをつけます(セット)。間接印刷にすることで、平版印刷より幅広いものに印刷が可能で、高速で大量に鮮明な印刷をする場合に向いていますが、少量印刷の場合は非常にコストが高くなってしまいます。 まとめ 今回は視点を変えて、印刷方法としてのシルク印刷について、そのメリットやデメリットとともに、シルク印刷以外の主な印刷方法についてもご紹介しました。こちらの記事もあわせてチェック!東京・吉祥寺でシルクスクリーン体験~手ぶらでできる体験コース&ワークショップ~https://www.hando-horizon.com/labo/4600シルクスクリーンとは?やり方や必要なもの、印刷手順や体験できる場所を紹介https://www.hando-horizon.com/labo/4506

-

シルクスクリーン「ソフト×クリア」であそぶ!写真の網点加工製版も。

写真原稿の網点加工 ソフト×クリアインクであそぶ 2022年9月に新発売となったTシャツくんシルクスクリーンインクの「ソフト」と「クリアインク」。 やわらかな仕上がりで、なんだか目詰まりしにくいらしいけど実際どうなの?今までのインクと何が違うの?という方のために今回は実験をしてみました! シルクスクリーンインク「ソフト」って? Tシャツくん シルクスクリーンインク「ソフト」 シルクスクリーンインク「ソフト」は、生地の質感を損なわず柔らかな仕上がりでプリントできるインク。 いわゆる「染み込み系」と呼ばれるインクなので、元からこんな色の生地でしたよ~というように、インクが乗っている感じがしないインクです! そのため、手ぬぐいやタオルなど肌に触れるものや、ベビー服にもかなりおすすめ◎ また、紙に刷ってもサラサラとしているので、重ねるとインク部分がべたつきがちな本の中身などにも使えちゃいます。 そして最大の特徴は「透ける」こと! 「ソフト」に「クリアインク」を混ぜてプリント 通常インクの上にインクを乗せると(例:赤の上に青を刷る、など)後から刷ったインクの色で下の色が隠れてしまいますが、ソフトの場合は下の色が透けるんです! そのまま使用しても下の色は透けて見えますが、ここに「クリアインク」を混ぜるとさらに透明感マシマシ。 まるで水彩絵の具のようにプリントすることができます。 ・シルクスクリーンインク「ソフト」を見てみる ・「クリアインク」を見てみる 青空の写真を刷ってみる 使用する原稿は青空の写真 今回の実験ではその特徴を生かすために青空の写真を使います。 とはいえこのままでは製版できないので、これをグレースケールに変換! 青空の写真をグレースケールに変換 Tシャツくんで製版する場合はここで網点加工をしなければなりませんが、今回は製版サービスを利用するのでこのままでOK! 規定サイズに収めたらこのまま入稿します。 ※「高解像度版 シルクスクリーン製版サービス」はリニューアルに伴い販売終了となりました。 >>後継品はこちら Tシャツくんでは「原稿は真っ黒に!」「とにかく黒くして!」とうるさいくらいに徹底していますが、製版サービスでは機械が製版をしてくれるので、グレー部分は自動的に網点加工が施されるので便利♪ (網点の線数や角度など細かなこだわりがある方はご自身で網点加工をしてからご入稿されることをおすすめします◎) ・「製版サービス」についての詳細はこちら 実際にプリントしてみよう! ①「ソフト」のあおで刷ってみる Tシャツくんシルクスクリーンインク「ソフト」の「あお」でプリント まずは「ソフト」のあおでプリント。 空にしてはちょっと色が濃いですが、網点表現も綺麗にできています。 小さな雲まできっちり製版できていますね! ②「ソフト」のあおに「クリアインク」を混ぜる Tシャツくんシルクスクリーンインク「ソフト」の「あお」に「クリアインク」を混ぜる お次はクリアインクを混ぜてプリントしてみました。 「ソフトあお」が4、「クリアインク」が6の割合で混色しています。 どうでしょう?なかなか良い感じの青空になってきたのでは? ③「ソフト」のあおに「クリアインク」を混ぜる(薄め) Tシャツくんシルクスクリーンインク「ソフト」の「あお」に「クリアインク」を混ぜる さらにクリアインクを足してみたバージョンがこちら。 2:8でクリアインクがかなり多めです! 水彩画のようでもあるし、本物の写真のよう。これくらいの色合いが個人的には好みです。 ④ソフトのあか、きいろに「クリアインク」を混ぜる Tシャツくんシルクスクリーンインク「ソフト」の「あか」「きいろ」に「クリアインク」を混ぜる 今度はあかときいろとクリアを混ぜてみました。 あえて大雑把にぐるぐる混ぜ、最後にちょこっときいろを足して一刷りすれば、なんだかそれっぽい感じの夕焼けに。 ⑤「プレーン」の「おれんじ」で刷ってみる Tシャツくんシルクスクリーンインク「プレーン」の「おれんじ」でプリント でもそれって網点加工されてるからでしょ?どんなインクでもそんな感じになるでしょ?という方にはこちら。 Tシャツくんインクのスタンダードタイプ「プレーン」でプリントすると、空といえば空ですが、かなり濃くはっきりと印刷されました。 水彩っぽさや透明感はほとんどなくなってしまいました。。 ⑥「リッチ」の「あお」で刷ってみる Tシャツくんシルクスクリーンインク「リッチ」の「あお」でプリント 最後は濃色生地用インク「リッチ」でもプリントしてみました。 青空、強い。 まとめ ・「ソフト」×「クリアインク」は透明感を出せる 水彩画のような透明感を出したい、写真の色味やニュアンスを残した感じでプリントしたい、という場合は「ソフト」と「クリアインク」を使ってみるのがおすすめ。 色を薄めたいときに「白」を混ぜると色そのものが変わってしまいますが、透明な「クリアインク」なら濃度のみを落とすことができるので、まさに水彩絵の具のように使うことができますよ。 ・シルクスクリーンインク「ソフト」の詳細はこちら ・「クリアインク」の詳細はこちら ・写真の製版なら「製版サービス」がGood Tシャツくんでも網点加工の原稿を製版することができますが、やはり手でブラッシングをして、という製版になるとあまりに細かい絵柄は難しいもの。 そんなときは「製版サービス」を使ってみるのがおすすめです! 網点加工が難しくてできない、という方もフリーソフトなどで写真をグレーに変換すればOK。 製版サイズに設定したパワポなどに貼り付けてPDFで保存すれば誰でも簡単に入稿できちゃいます◎ ・製版サービスの詳細はこちら いつもとはちょっと違うシルクスクリーン、ぜひ楽しんでみてくださいね。

-

Tシャツくんシルクスクリーンインク リッチ・プレーン・ソフトを黒い生地に刷ってみる

Tシャツくんシルクスクリーンインク プレーン・リッチ・ソフトの比較 Tシャツくん水性シルクスクリーンインクには様々な種類がありますが、その中でもスタンダードなのは「プレーン」「リッチ」「ソフト」の3つ。プレーンは誰にでも使いやすく、リッチは濃い色の素材に、ソフトは染みこむタイプでやわらかい、などそれぞれ特長があります。…が、いまいちピンとこないなぁ、という方も多いはず。今回は一目でその違いが分かるよう実験してみました!(ちなみに、触っていただくとその違いがより鮮明に分かるのですが、画面越しでは伝わらないのでみなさんぜひお近くの販売店、もしくはHANDo KICHIJOJIで触ってみてくださいね!)Tシャツくん関連商品取扱店舗はこちらHANDo KICHIJOJIはこちら<今回の実験>使用したインク:プレーン・リッチ・ソフトの「あか」使用したスクリーン:Tシャツくんスクリーン120メッシュ刷り方:一回刷り刷った生地:綿100%のTシャツ ①リッチで白生地、黒生地にプリント Tシャツくん水性シルクスクリーンインク「リッチ」のあかでプリント 白生地は問題なくプリントできました!黒生地にもなかなか発色良くプリントできました。今回は比較しやすいようすべて120メッシュで1回刷りなので、2回刷りなどすればもっと発色が良くなりますよ◎(黒生地には2回刷りがおすすめ)Tシャツくん水性シルクスクリーンインク「リッチ」はこちら ②プレーンで白生地、黒生地にプリント Tシャツくん水性シルクスクリーンインク「プレーン」のあかでプリント こちらも白生地には問題なし。一方、黒生地には印刷自体は問題ありませんが、リッチと比べるとやや発色が弱いような気がします。Tシャツくん水性シルクスクリーンインク「プレーン」はこちら ③ソフトで白生地、黒生地にプリント Tシャツくん水性シルクスクリーンインク「ソフト」のあかでプリント ソフトも白生地には問題なくプリントできました。が、黒生地には全くと言っていいほど発色しませんでした。というのも、ソフトは元々「淡色素材専用」なのでご安心を。肌触りがさらりとしていて生地に染みこむようなタイプなので、白などの淡い色の生地専用となっています◎Tシャツくん水性シルクスクリーンインク「ソフト」はこちら 3つを比較してみる Tシャツくん水性シルクスクリーンインク リッチ・プレーン・ソフトの比較 上から順に、「リッチ」「プレーン」「ソフト」となっています。比較すると違いがよく分かりますね。黒生地にプリントしたい!という方は迷わず「リッチ」を使ってみてください。一方、白やキャンバス地など淡い色にプリントすることが多い!という方は、どれを選んでもOK!ただ、とある理由から白系の生地にプリントする方には「プレーン」「ソフト」の2つをおすすめします。その理由は… 「リッチ」は目詰まりしやすい リッチは黒系の生地によく発色する代わりに、どうしても目詰まりを起こしやすいのです。なぜなら、インクのベースに使われている材料が「白色」で「こってり」しているから。なぜベースが「白色」なのかというと、黒い生地に良く発色させるため。白が混ざっている分、黒などの色が沈みやすい生地にプリントした時もきれいに発色するようになっています。 ●リッチベースが白色でこってりなので黒生地に良く発色する代わりに、目詰まりを起こしやすい ●プレーンベースは白と透明の混合なので黒生地への発色はリッチに劣るが、目詰まりを起こしにくい ●ソフトベースは透明でさらさらなので黒生地には全く発色しないが、目詰まりのしにくさNo.1 インクを使い分けてみよう リッチ、プレーン、ソフト、それぞれメリットもあればデメリットもあります。好みや用途によってインクを使い分けてみるのもおすすめですよ。みんなの推しインクはどれ?その他、特殊なインクはこちらからチェック 目詰まりに悩む方にはこんな記事もおすすめです。 https://www.hando-horizon.com/labo/7862