シルクスクリーンによる挿絵 草間彌生×不思議の国のアリス

以前の記事でシルクスクリーンのアーティストとして紹介した草間彌生さん。

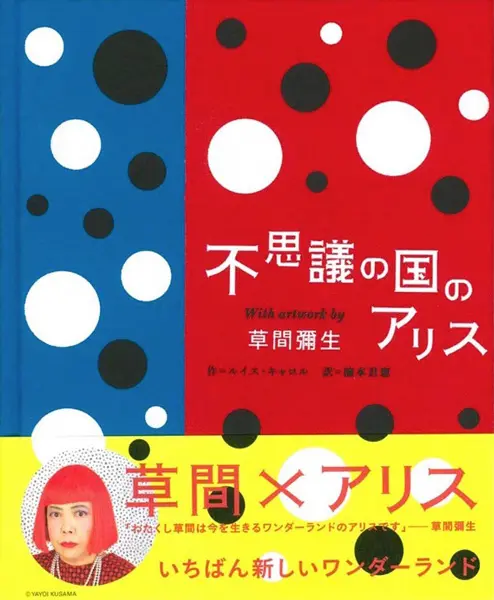

今回はその草間彌生がアートワークを手掛けた本、「不思議の国のアリス」の紹介です。

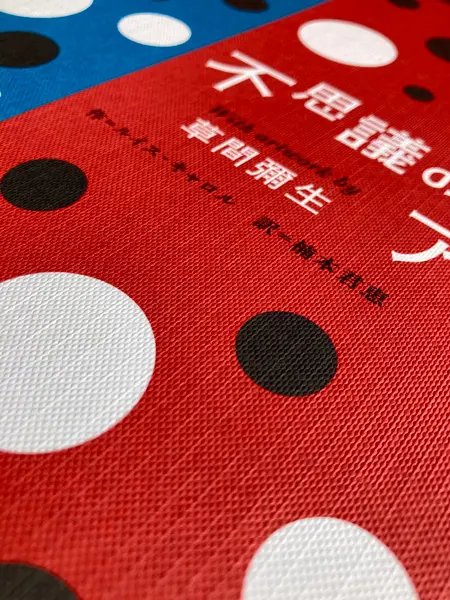

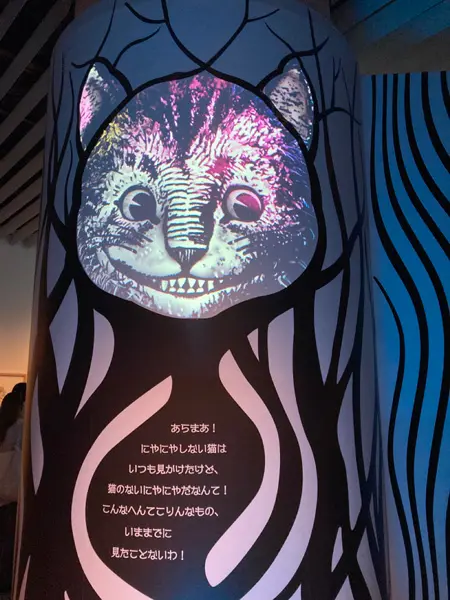

思わずジャケ買いして飾っておきたくなる程ステキな本の挿画は、シルクスクリーンで作られたもの。今話題の展示会「特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―」でも展示されている本です。

▼ 以前の記事はこちら

● 草間彌生 とは

前衛芸術家・小説家。アートにあまり詳しくない人でもドット(水玉模様)のカボチャはどこかで目にしたことがあると思います。

1950年代に渡米しネット・ペインティング、突然パフォーマンスを始めるハプニングや体験型インスタレーション等を行い「前衛の女王」と呼ばれました。2016年には文化勲章を受章。1929年生まれの草間氏は、現在も現役の日本を代表するアーティストです。

● 草間 彌生 作品の特徴

幼いころから幻聴や幻覚に悩まされ、その世界観を描いていました。

ドットや網目をはじめ同じモチーフを反復しているのが特徴的です。

● 世界中で愛されている児童文学、不思議の国のアリス

「子供のときに読んだことがあるけど、どんな話だったか思い出せない」という人も多いのではないでしょうか?少女・アリスは時計を持ったウサギの後を追いかけて、不思議な世界へ。個性豊かなキャラクターたちと出会いながら冒険するファンタジーです。

● 「不思議の国のアリス」原作は?

● 作者

ルイス・キャロル

本名チャールズ・ラトウィッジ・ドジソン。イギリス・オックスフォード大学の数学教授。

「不思議の国のアリス」の物語が生まれたきっかけは、彼の知人の子供たちと遊んでいるときに即興で話したことでした。

1865年に『不思議の国のアリス』(原題: Alice’s Adventures in Wonderland)初版刊行。続編は1871年に『鏡の国のアリス』(原題:Through the Looking-Glass, and What Alice Found There)を発表しています。

● 挿絵

ジョン・テニエル

当時イギリスで風刺画家として人気の絵師。「不思議の国のアリス」刊行にあたり作者のドジソンとレイアウトやイラストを綿密に計算し、現在でも愛されるアリスの世界観を作り上げています。当時の挿絵は木版画で作成されました。

● 草間彌生 in ワンダーランド

引用:MoMA Design Store(https://www.momastore.jp/shop/g/g9784766124545/)

草間彌生が挿絵を担当した『不思議の国のアリス With artwork by 草間彌生』(初版2013年 ルイス・キャロル 著、楠本君恵:訳/グラフィック社)も、アリスの世界をテーマにした素晴らしい作品の一つ。もともとはイギリスの現代美術館『テート・モダン』での草間氏の個展に併せて企画・出版されたものだそうです。

● アリスの世界観と草間 彌生の作品がぴったり

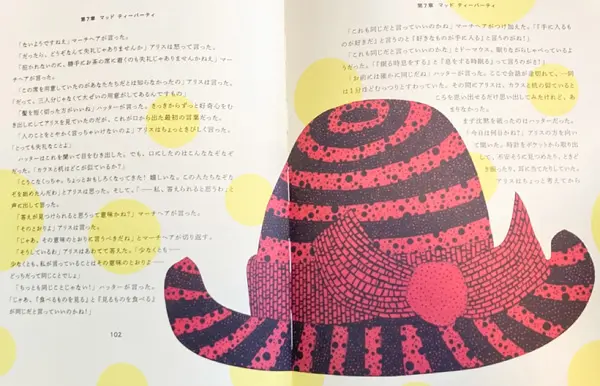

ワンダーランドの主役は草間彌生。アリス、ウサギ、チェシャ猫、芋虫やハッドハッター等のキャラクターそのものは描かれていません。それでもポップでカラフル、そしてサイケデリックな挿画は本文の幻想的なイメージとぴったり。

挿画はほとんどがシルクスクリーンで制作されたものだそう。色使いや反復するモチーフなど、草間彌生の作品をたっぷり堪能することができます。

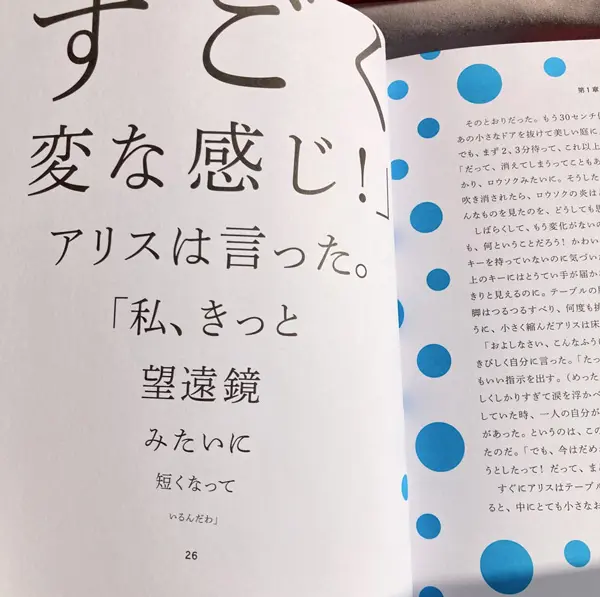

本文は原作に沿った現代日本語訳です(原作冒頭の詩は省略)。遊び心のあるタイポグラフィもこの本の見どころ。内容に沿って文字が大きくなったり小さくなったりと変化するのが面白く、読み進めていくうちにどんどん不思議の国の世界へ引き込まれていきます。

● 大人も楽しめる絵本

大人になってから読む「不思議の国のアリス」は時代背景と風刺が理解できたり、キャラクターの噛み合わない会話を楽しんだりと、子供時代とはまた違ったおもしろさがあります。

豪華な挿絵もあるこちらの本は、草間彌生の絵が欲しいと思っている方にもおすすめ。プレゼントにしてもおしゃれですね。

● 「不思議の国のアリス」の魅力とクリエイター

特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―/森アーツセンターギャラリー(https://alice.exhibit.jp/about/)

アリスが冒険するのはだれも行ったことのない不思議の国。インパクトの強いキャラクターが織りなす非現実的な物語は、様々なクリエーターにインスピレーションを与えます。

イラストや映画、舞台、ファッション等「不思議の国のアリス」がテーマとなっている作品も多く作られてきました。この記事で紹介している草間彌生の本も展示されていますよ。

● 「不思議の国のアリス」展示会も大人気

今話題の『特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―』では「不思議の国のアリス」が生まれた時代背景や様々なジャンルのアリス約300点もの作品に触れることができます。没入型の展示&演出もあり、自分も不思議の国に迷い込んだようなワクワク感があります。

東京(2022年7月16日〜10月10日)―大阪(2022年12月10日〜2023年3月5日)と順に開催しているので、のぞいてみてはいかがでしょうか。

特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―/森アーツセンターギャラリー

● 「不思議の国のアリス」で創作意欲が湧いてきたら、シルクスクリーンを体験してみよう!

数々のクリエーターと同じように「不思議の国のアリス」からインスピレーションを得たら、ぜひオリジナル作品をつくってみませんか?

▼ シルクスクリーンの作り方に関する過去記事はこちらもおすすめ。

「草間彌生のように、私も本が作りたい」という方に朗報です!

手作りで本を作れるオープンアトリエ型ワークショップART BOOK TRIAL 2022を開催中。詳細は下記のリンクよりご確認ください。

>> https://www.hando-horizon.com/info/6330/

【参考サイト】

特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―

https://alice.exhibit.jp/about/

草間彌生 美術館

おすすめ記事

labo-

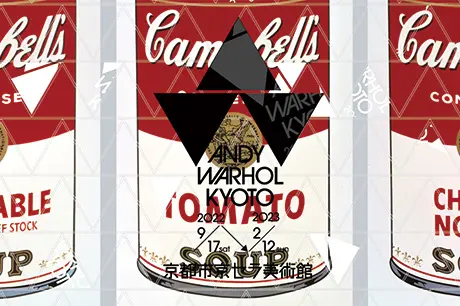

アンディ・ウォーホル展in京都 シルクスクリーンのアート作品を訪ねて|HANDo KYOTOもご紹介!

暑さが落ち着き涼しくなってくると…芸術の秋到来! 以前の記事でシルクスクリーンのアート作品として紹介したアーティスト、アンディ・ウォーホル。9月から彼の大回顧展「アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO」が京都で開催されているということで調べてみました! ▼ 以前の記事はこちら https://www.hando-horizon.com/labo/5391 シルクスクリーンのアート作品 有名作家の紹介も ● アンディ・ウォーホル展のポイント アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO公式HPより引用 ・初期から晩年に渡る作品を包括的に見ることのできる大回顧展・日本初!アメリカ・ピッツバーグのアンディ・ウォーホル美術館の所蔵作品のみで構成・日本初公開の作品が100点以上! 《三つのマリリン》 1962年 《最後の晩餐》 1986年 etc.・1956年若きウォーホルが旅行で訪れた京都ゆかりのスケッチも展示・日本では2014年(東京)以来のウォーホル展 アンディ・ウォーホル展の情報は以下の公式HPからご覧ください。 公式HPはコンテンツも充実。アート・音楽など様々な分野の人たちの対談動画等、多角的にこの展示会を楽しむ事ができますよ! アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO 会期: 2022年9月17日(土)~ 2023年2月12日(日) 会場: 京都市京セラ美術館 新館「東山キューブ」(京都市左京区岡崎円勝寺町124) 開館時間:10:00~18:00 (入場は閉館の30分前) 休館日: 月曜日(但し祝日の場合は開館)、年末年始 主催: 京都市、アンディ・ウォーホル美術館、ソニー・ミュージックエンタテインメント、MBSテレビ、産経新聞社、京都新聞、WOWOW、FM802/FM COCOLO (公式HPより) ● アンディ・ウォーホルとは アンディ・ウォーホルhttps://www.hando-horizon.com/archives/5391 展示会をより楽しむために、簡単ですが事前情報を仕入れておきましょう。 「ポップアートの旗手」と言われたアンディ・ウォーホルの作品は、音楽のジャケットやTシャツ、身近な雑貨等にも利用されています。そのポップな絵のインパクトが強く残りがちですが、アンディ・ウォーホル自身の生涯もまたドラマチックで興味深いです。 ● 作品の特徴 商業的・大衆的なモチーフが多く1950-60年代アメリカの大量生産・大量消費の時代の光と影を表現。シルクスクリーンを用いて作品を大量生産し、これまでの「アート作品とは1点もの」という概念を変えました。 アートだけではなく音楽・ファッション・マスメディアなど色々なジャンルに影響を与えています。 アンディ・ウォーホルの作品https://www.hando-horizon.com/archives/5391 ● 生涯 チェコスロバキア出身の両親の元、アメリカ・ピッツバーグで育ちました。幼少期は色素欠乏症で虚弱体質。そのため学校にも馴染めず、家で映画スターなどの絵をよく描いていました。 大学卒業後は商業デザイナーとして20代から活躍。30代からアート作品を手がけるようになり、「ファクトリー」と呼ばれたアトリエ兼サロンで制作。毎日のようにパーティを行っていたと言われています。絵以外にもフィルム作品を60作以上手掛けており、いくつかは発表されましたがその多くは公開されていません。 1960年代に一躍時の人となり大成功をおさめたウォーホルですがスキャンダルも多く、華やかな生活ながらも孤独を感じていたという記録があります。 晩年はこれまでの大衆的なモチーフとは反対に、キリスト教にちなんだ作品が多くなっています。 ● アンディ・ウォーホルに関連した映画 彼自身の生涯に興味のある方はこちらもどうぞ。 『アンディ・ウォーホルを撃った女 / I Shot Andy Warhol』1995年 『Andy Warhol: A Documentary Film Pt1』2006 『ファクトリー・ガール』2007年 作品をそのまま見に行くのもいいですが、作品が生まれた背景を知るとより理解が深まり俄然興味が湧いてきますね。 ウォーホル展が楽しみです!そうだ 京都、行こう! ● シルクスクリーン体験ができる!HANDo KYOTOのご紹介 シルクスクリーン体験ができる!StandOut KYOTO外観https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000099826.html ウォーホル作品の手法で多く使われているシルクスクリーンを自分でも体験してみるのはいかがですか? HANDo KYOTOは京都市南区にあるスカッシュとものつくり施設「StandOut KYOTO」内にて今年5月にオープンしたシルクスクリーン工房です。 不定期でワークショップ等も開催しているのでお気軽にのぞいてみてくださいね! アンディ・ウォーホル展に行く前に体験するもよし、行った後に余韻に浸るのもよし。 この秋冬はぜひシルクスクリーンに触れてみましょう! HANDo KYOTO ご予約や施設の最新の情報は以下よりご確認ください。 StandOut KYOTO 公式HP https://lit.link/standout ・場所 StandOut KYOTO 京都市南区久世東土川町243-2 ・アクセス 【バス】バス停「東土川橋」から徒歩1 分、バス停「久世大藪町」から徒歩5 分 【電車】JR 向日町駅より徒歩約20 分 【車】京都駅より20 分 【参考サイト】アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO 公式HP ウィキペディアhttps://ja.m.wikipedia.org/wiki/アンディ・ウォーホル

-

ミニミニおぎこラボ~誰でも簡単!虹色おばけのつくりかた~

この投稿をInstagramで見る HANDo(ハンドゥ)(@hando__official)がシェアした投稿 イラストなんて描けない…絵はどうも苦手…なんて方も大丈夫!好きな色のインクを好きな数乗せて刷るだけであっという間に虹色おばけの完成?? おぎこの絵心も前世に置き忘れてきてしまったのでこのおばけちゃんはフリー素材です?丸や四角、ハートなど手描きで描いたものでももちろんOKですよ〜! HANDoは水性インク使い放題なのでぜひぜひ色んな色の組み合わせで遊んでみてくださいな

?

-

シルクスクリーン 多色刷りの位置合わせのコツをご紹介!~①クリアファイル編~

2色刷りで作ったロゴマーク シルクスクリーン印刷において、複数の色で印刷をすることを「多色刷り」といいます。 多色刷りで一番重要なプロセスが〈原稿のつくり方〉と〈位置合わせ〉。 難しそう…と思っている方も多いのではないでしょうか?しかし、コツをつかめば意外と簡単です! 様々な方法がありますが、HANDoでは、作業をする環境や印刷する素材によって、以下の2つを使い分けています。 【その1】クリアファイルを使った方法・版(フレーム)を固定できる環境・薄手の生地や紙など厚みがないものに刷るとき・クリアファイルの幅に収まるサイズのものに刷るとき例:ポストカード、薄手のハンカチ、薄手のマチ無しトートバッグ(A4以内)、など 【その2】トンボを使った方法・版を固定できない環境・厚手の素材に刷るとき・クリアファイルよりも大きいものに刷るとき例:大人用のTシャツ、トレーナー、マチの付いた袋物(バッグ、巾着)、など そこで本記事では、【その1】の〈クリアファイルを使った方法〉について、詳しくご紹介していきます。

【その2】のトンボを使った方法は、以下の記事をご覧ください! https://www.hando-horizon.com/labo/10087 クリアファイルで位置合わせをする方法 必要な道具 用意するものは、通常のシルクスクリーンの道具に加えて、以下の3つ! 1)クリアファイル 2)はさみ 3)クリアファイルを台に留めるテープ クリアファイル、はさみ、養生テープ 〈STEP 1〉多色刷り用の版を作る まずは、多色刷り用の原稿を用意しましょう。色ごとにデータを分けて、すべて黒のデータにします。 今回は例として、こちらの2版のデータを用意しました。下画像の「版1」と「版2」を2色刷りして、「完成イメージ」のデザインを作っていきます。 Tシャツくんミドルフレームに、横に配置をして製版しました!このように1枚のスクリーンにまとめて配置する場合、しっかりと間隔をあけると刷りやすくなりますよ。 できあがった版がこちら! 〈STEP 2〉クリアファイルのセッティング ここでいよいよ、クリアファイルの登場です! まずはクリアファイルの下の部分(接着されている部分)をハサミでカットして、ペラ一枚のシート状にします。 クリアファイル下の、接着されている部分を切り落とします 2枚のシートになりました 次に、クリアファイルを作業台(下画像ではTシャツくんワイド印刷機を使用)に留めます。このとき、マスキングテープの粘着が弱いと剥がれやすいので、養生テープなど粘着の強いテープがあるとなお◎です。片側をテープで止めて、もう片方がパタパタと開ける状態にしてください。 左手側をテープで留めて、右手側を開ける状態にしました。 〈STEP 3〉1色目の印刷 印刷する素材に中敷きをセットしたら、さっそく1色目を刷っていきましょう。 ※今回の例のように1枚のスクリーンに複数レイアウトしている場合は、印刷しない部分はマスキングテープで隠してくださいね。 版をホルダーに固定し、1色目をクリアファイルの上に刷ります。 クリアファイルの上に刷ります 印刷位置がわかりました クリアファイルに印刷 これで、1色目のインクがのる位置がわかりましたね。このクリアファイルの印刷位置をガイドにしながら、印刷する素材をクリアファイルの下にセットし、位置を調整します。 1色目の位置合わせ 位置が決まったら、クリアファイルをめくって、印刷します。 1色目を印刷します 印刷できました 予定通りの位置に刷れました。同じものを複数制作する場合は、このまま続けて1色目をひたすら刷ってくださいね。 1色目が刷り終わったら、クリアファイルに刷ったインクは拭き取りましょう。 版の掃除もおわすれなく! クリアファイルについたインクは乾いた布やティッシュで拭き取れます。 〈STEP 4〉2色目以降の印刷 1色目の印刷面が乾いたら、2色目を刷りましょう。1色目と同じ手順で、版をホルダーに固定します。 スクリーンのマスキングテープを貼りなおして、2色目をクリアファイルの上に印刷! 2色目はこの位置に決まりました。 1色目同様に、クリアファイルで位置を合わせていきましょう。 ここがクリアファイルの便利なところ!透けて見えるから、位置合わせがしやすい!! 1色目印刷済みの素材を下から透かせて位置を調整していきます。 2色目はこのように重なるイメージで刷っていきます! 位置が決まれば、クリアファイルをめくって素材に印刷します。 2色目印刷! 2色目印刷後 どうでしょう!ほぼズレることなく、きれいに重なりました。 3色以上刷る場合も、同じ工程で刷ってくださいね。 まとめ いかがでしたか?手作業なので寸分の狂いなく…とまではいきませんが、目視だけよりも正確に簡単に位置合わせができます。 ただし、たとえば厚手のトレーナーに刷る場合だとクリアファイルが浮いてしまって位置が固定できないですし、大きいものだとクリアファイルが届きません。 ですので、冒頭でも記述のとおり、この方法は ・薄手のもの ・クリアファイル幅に収まる大きさのもの ・版を固定できる作業環境 のときに効果を発揮します! 厚手のものに刷りたい、版を固定できない…といった場合には、ぜひトンボ編の記事を参考にしてくださいね。 多色刷りをマスターすればデザインの幅もグンっと広がりますよ。 みなさんもぜひ、試してみてくださいね。

〈クリアファイルを使った位置合わせ〉方法はYouTubeで動画編も公開中!

-

シルクスクリーンのアート作品 有名作家の紹介も

アンディ・ウォーホルの作品 アートを気軽に楽しみたい、おしゃれなインテリアに憧れる!有名作家の作品や世界に1枚しかない作品はとても高額になるのでなかなか手がでませんが、シルクスクリーンで複製して作られた作品は手頃な金額で購入することができます。ぐっとアートが身近になりますね。今回はそんなシルクスクリーンで作られたアート作品についてご紹介します!実際に自分が作るときのインスピレーションを得られるかもしれません♪ シルクスクリーンのアート作品は希少性や付加価値がつきやすい!作品そのものの魅力と価値を楽しむことができます。 なんとなく日本では「複製」「印刷物」という言葉には「偽物」「イミテーション」といったネガティブなニュアンスを感じる方が多いのではないでしょうか。しかしシルクスクリーンのアート作品には魅力がたくさんあります! ・印刷する素材を選ばないので色々な表現の作品があり、自分が好きなものを選べる・お手頃な価格でありながら一定の価値がある・アート作品を気軽に楽しむことができる 普段はちょっと敷居が高く感じるアートでも、身近に感じられるのは嬉しいですね♪ 以下にそれぞれの詳しい理由などを説明します。 シルクスクリーン アート作品の魅力 シルクスクリーンで作ったアート作品の特徴について詳しく見ていきましょう! 様々な表現ができる シルクスクリーン印刷は素材を選びません。絵画のようにポスターほどの大きさの紙以外にも布や樹脂、金属、ガラス等にも印刷が可能です。 色々なインクが使える 使えるインクの種類が多く、インクの量を多くしてプリントした面の層を厚くして立体感をだすこともできるので表現が広がります。発色・耐久性に優れており、仕上がりにインパクトを与えることもできます。 多色刷りの場合、スクリーンごとに色を変えて印刷して重ねていくので、ひとつひとつに少しずつ違いがでます。 シルクスクリーンの特徴については過去の記事でも詳しく書いているので、ぜひ読んでみてください。「シルク印刷とは?シルクスクリーンとの違いは?特徴・メリット・デメリットを解説」https://www.hando-horizon.com/labo/4733 シルクスクリーン作品 付加価値のポイント お手頃な価格でありながらも、一定の価値を高めることができるシルクスクリーン作品。 付加価値になるポイントは主に以下の2点です。 枚数が限定されている 作家やアーティストが希望する枚数を限定して作成し「001/200」というようにナンバーを記載します。分母は刷られた限定枚数、分子は通し番号です。 印刷後にプラスα 印刷後に作家・アーティストがアレンジを加えたり、サインの追加等を行うことで希少性が出てアート作品としての価値がより一層高まります。 有名なシルクスクリーンの作品たち 特に1960年〜70年には、現在もよく知られる作品が多く生まれています。 海外作家・アーティスト アンディ・ウォーホル アンディ・ウォーホル アンディ・ウォーホルの作品 ポップアートの巨匠とも言われています。キャンベルスープ缶やバナナ、マリリンモンローをテーマにした作品はとても有名なので、ご存じの方も多いのではないでしょうか。 ロイ・リキテンスタイン ロイ・リキテンスタイン アメリカン・コミックをモチーフとした作品が多く、コミックをキャンバス大に拡大して表現。特徴的なドットもシルクスクリーンで作成したと言われています。こちらも一度は目にしたことがある人が多いのでは。アンディ・ウォーホルと並び、当時を代表するアーティストです。 日本人作家・アーティスト 現代アートで注目されている日本の有名作家。技法はシルクスクリーンですが「版画」と説明されていることもあります。 草間彌生 草間彌生の作品 水玉模様とかぼちゃのモチーフを扱った作品が多く、名前・作品ともにとても有名な作家・アーティスト。作品のほとんどがシルクスクリーンで制作されています。 村上隆 この投稿をInstagramで見る Takashi Murakami(@takashipom)がシェアした投稿 お花モチーフの作品は多くの方がご存知でしょう。100mの大作《五百羅漢図》はシルクスクリーンで作成した4000枚以上のパーツをつなげて制作したそうです。すごい! まとめ 身近な創作もできるシルクスクリーン印刷は、アート作品のツールにもなっています。作って、飾って。気軽に楽しめるのがシルクスクリーンのアートの魅力。「次は何を作ろうかな〜」と思ったときに、アート作品も覗いてみるといいアイデアを思いつくかもしれません!